|

Massimo Bonfantini

Il giallo e il noir |

Parte prima: La detection dal cavalier Dupin a Sherlock Holmes

1. Che cos’è un giallo?

Ho qui davanti a me tre volumi. Ne prendo in mano uno. La copertina è gialla. Il titolo è Non si maltrattano così le signore. In alto, sopra a una bella striscia rossa, campeggia in nero la scritta IL GIALLO MONDADORI. Pochi dubbi, anzi nessuno, che questo libro debba chiamarsi ‘un giallo’. Ma quest’altro fascicolo, che pure è giallo di colore, che è intitolato Nuovo Grippaudo Orario, certo non è ‘un romanzo giallo’. Anche se può fornirmi spunti per un poliziesco basato su coincidenze, alibi, scarti di tempi, presenze e assenze. E anche se questo nome così ligure-piemontese, ‘Grippaudo’, avrebbe potuto ispirare a Mario Soldati un’altra serie di Racconti del maresciallo con un altro protagonista. Ho qui poi un terzo volumetto, più verticale, malandato e con una copertina cartonata, che non è gialla, ma marroncina, colore del legno. È una vecchia edizione Salani, di cinquant’anni fa, dello Scritto rosso, ovvero, in altre edizioni italiane con traduzione più letterale, Uno studio in rosso. È il romanzo del 1887 in cui Conan Doyle introduce la prima volta la sua celeberrima creatura Sherlock Holmes. L’aveva regalato a me ragazzino mio padre. Perché i gialli con Sherlock Holmes erano considerati buoni ed educativi. Perché fanno pensare senza spaventare o scandalizzare troppo.

Ma allora che cos’è ‘un giallo’? Un libro di fiction che, qualunque sia il colore della sua copertina, possa definirsi un romanzo poliziesco. Ma perché i romanzi polizieschi si chiamano ‘gialli’? Perché Mondadori nel 1929 ha pensato bene di differenziare le sue pubblicazioni di intrattenimento, e di stampare i suoi romanzi del mistero o romanzi polizieschi su copertina gialla. Il giallo è infatti il colore che più richiama l’attenzione e provoca ansia o preoccupazione. Quando lampeggia, il semaforo è giallo.

Ma come si distingue il giallo dal nero? Si può pensare che nella collana del Giallo Mondadori si pubblichino dei romanzi polizieschi con determinate caratteristiche. Facciamo riferimento a questo volume che ho qui fra le mani. Non si maltrattano così le signore, di un certo William Goldman. L’edizione originale americana è del 1964. La traduzione di Laura Grimaldi è del 1969. È il numero 1061 del Giallo Mondadori. Sembrerebbe dunque a prima vista un giallo molto tradizionale, quasi un ‘classico’, come si suol dire.

E uso questo termine di ‘classico’, perché esso non è più riservato ai testi scolasticamente ‘classici’, quelli della letteratura ‘alta’ o ‘seria’. Perché oggi c’è una grande fortuna dei gialli. Tutti scrivono gialli. Il famoso germanista emerito, cioè professore universitario in pensione, Cesare Cases, appassionatissimo di gialli, in occasione della sua laurea honoris causa a Bari, tenne la sua ‘lezione magistrale’ proprio sulla letteratura gialla, prendendola dunque molto sul serio. Nel suo discorso, riprodotto sulla Repubblica di sabato 28 giugno 2003, a pagina 40, arrivò addirittura ad affermare che “il genere giallo sembra avere trionfato su ogni altra forma narrativa”.

Appassionati lettori e persino grandi scrittori di gialli sino a qualche decennio fa soffrivano di complessi di inferiorità rispetto alla letteratura cosiddetta alta o ‘vera’, dedicata a temi esistenziali, con intrecci sentimentali e analisi psicologiche oppure sociali. Ma già Sciascia aveva notato nella sua Breve storia del romanzo poliziesco che molti, non solo lui, per riuscire non ovvie non noiosi, usavano largamente tecniche di scrittura indaginosa e insomma detectiva e poliziesca. E Cases diceva che tecnica e tonalità gialla vengono ostentati. E anzi, scrive, “si chiama giallo ciò che giallo non è”.

Secondo Cesare Cases, il giallo vero e proprio o “classico” deve avere almeno questi due requisiti: “1) l’assassino deve essere capace di intendere e di volere; 2) viene individuato da vari indizi coordinati da un detective che non fa necessariamente parte della polizia, spesso ne ironizza i metodi e generalmente non è sposato”. Soprattutto, dice Cases, il protagonista non deve essere uno “psicopatico”, un serial killer. Secondo Cesare Cases, il giallo vero e proprio o “classico” deve avere almeno questi due requisiti: “1) l’assassino deve essere capace di intendere e di volere; 2) viene individuato da vari indizi coordinati da un detective che non fa necessariamente parte della polizia, spesso ne ironizza i metodi e generalmente non è sposato”. Soprattutto, dice Cases, il protagonista non deve essere uno “psicopatico”, un serial killer.

L’intenzione di Cases era sicuramente polemica nei riguardi dei temi più neri e orridi che si ritrovano in misura crescente in letteratura, nel cinema, in televisione. Se la prende con i serial killer e dice: guardate che queste storie non sono gialli veri, gialli classici.

Se facciamo attenzione, vediamo che il nostro Giallo Mondadori di William Goldman, Non si maltrattano così le signore, del 1969, reca chiaramente la scritta SERIE NERA. Allora, almeno secondo una tradizione editoriale piuttosto consolidata e non recente, dovremmo parlare di un genere giallo, che comprende, fra gli altri, un sottogenere nero. La storia di Goldman fra l’altro è proprio una storia di psicopatici. Protagonista-assassino un serial killer, e anche il detective è poco equilibrato.

Allora Il Giallo Mondadori era molto ricco di rubriche. Erano i tempi della direzione del mitico Alberto Tedeschi. E il redattore era Gian Franco Orsi. In questo numero 1061 troviamo a pagina 171 una sua intervista al famoso padre di Nero Wolfe, Rex Stout.

A pagina 173 una domanda e una risposta importanti:

“La storia del giallo, dicono molti, comincia con la pub blicazione de I delitti della Rue Morgue. Qual è la sua opinione?

Non si tratta né di una opinione né di una convinzione. Direi che è un fatto storico”.

2. Le origini: Walpole e Serendippo

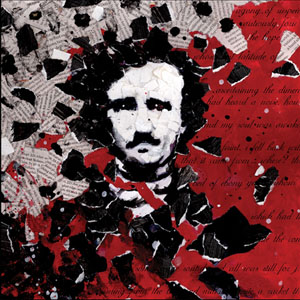

E così un grande competente, una persona del mestiere, riconosce come ovvio che Edgar Allan Poe è il ‘padre fondatore’ del genere giallo. È lo stesso giudizio degli studiosi, degli storici. Anche il mio amico Carlo Oliva, nella sua brillante e recente Storia sociale del giallo, ribadisce perentorio: “Tutti sappiamo che il giallo è stato inventato nel 1841 da Edgar Allan Poe (1809-1849)”.

Ma se Poe è il fondatore, l’inventore, il capostipite, sarà forse giustificato considerarlo fuori-serie rispetto ai suoi grandi allievi. Perciò nel nostro libro del 1990, Oliva e io l’avevamo escluso dalla copertina dei maestri anglosassoni del giallo, che comprendeva il seguente quartetto: Conan Doyle, Hammett, Agatha Christie, Chandler.

Ma se consideriamo Poe padre fondatore, dovremo chiamare altrimenti, e cioè ‘precursori’, gli autori più antichi raccolti in una preziosa antologietta da Oreste del Buono nel 1991 per i Tascabili Einaudi. L’antologietta era infatti in titolata I padri fondatori, sottotitolo: Il giallo da Jahvè a Voltaire.

Lasciando perdere la trama del delitto poco perfetto di Caino, il Signore Iddio ci ha fatto venire in mente la Genesi. E per più umile associazione di idee la genesi dell’invenzione del giallo da parte di Poe. Perché nessuno tranne Dio crea o inventa ex nihilo. Tutti hanno proceduto e procedono per imitazioni, astrazioni, combinazioni, trasformazioni, aggiunte, innovazioni.

E come nasce questa grande invenzione di Poe? Potremmo dire anzitutto che nasce come esaltazione poetica della scienza e della ragione illuministica, che appunto chia risce e scopre.

Le idee nascono nella testa degli autori per esperienza di vita, personale e sociale, e per riflessione sulla tradizione dell’arte. La scienza nei primi decenni dell’Ottocento è molto visibile nei suoi effetti tecnici.

C’è la ferrovia. Le macchine a vapore. La metropoli. I delitti e la polizia. Di cui sono pieni i giornali. Con il loro sensazionalismo. Uno scrittore doveva così mirare a un pubblico un po’ più ampio di quello settecentesco. Un pubblico già preparato dalla tradizione dei romanzi d’avventure e mistero del romanzo gotico: sia nella versione alla Ann Radcliffe, più naturalistica, sia nella versione più incline al soprannaturale propria di Horace Walpole, autore nel 1764 del Castello di Otranto, testo molto influente sulla successiva letteratura del terrore e dell’orrore e certo ben noto a Poe.

Walpole è anche l’inventore della parola ‘serendipity’, o serendipità. In questi ultimi decenni e anni la trovate in tutti i vocabolari. Ma a lungo negletta e segreta come una pietra preziosa la serendipità era stata introdotta da Walpole in una lettera del 28 gennaio 1754 a Horace Mann per definire quell’abilità di interpretazione sagace di casi sorprendenti e non preparati né cercati, in cui eccellevano i principi del racconto di Cristoforo Armeno, Peregrinaggio di tre giovani figlioli del re di Serendippo.

E quale era stata la performance di questi tre principi di Serendippo, ovvero Ceylon, ovvero Sri Lanka? Il brano di questa favola, uscita a Venezia nel 1557, che più doveva avere colpito il bizzarro e aristocratico Horace Walpole, è certamente questo:

"A ciò mi accorsi io, Sire, che ‘l perduto gambello [= cammello] d’un’occhio cieco si ritrovava, che camminando noi per la strada, d’onde egli passato era, vidi da l’un canto di quella, che l’herba, che era peggiore assai di quella, che dall’altra parte si ritrovava, era tutta roduta, e mangiata, e dall’altro canto era intiera, e sana, ond’io mi feci à credere, che egli di quell’occhio cieco fusse, con che sopra la parte, dove la buon’herba giacea, non potea vedere; percioche non harebbe mai la buona per la malvagia lasciata. Seguitò il secondo, e disse, Sire, che ‘l gambello senza uno dente fusse à ciò m’avidi, che nel camino ritrovai quasi ogni passo bocconi d’herba masticata di tal misura, che potevano per quanto tiene lo spatio d’uno dente di tal animale passare. Et io Sire, disse il terzo, che ‘l perduto gambello fusse zoppo giudicai, percioche l’orme di tre piedi dell’animale chiaramente scorgendo, del quarto m’accorsi, per quanto poteva per i segnali considerare, che dietro se lo strascinava. Dell’ingegno, e prudenza de giovani rimase l’Imperadore molto stupefatto, e desideroso d’intendere, come gl’altri tre segnali havessero saputo indovinare, caramente pregolli, che anco quelli gli raccontassero. Onde per compiutamente alle domande di lui sodisfare, l’uno de giovani disse, Sire, che la soma dell’animale fusse dall’un canto di butiro [= burro] e dall’altro di miele, à ciò mi accorsi, che per lo spatio bene d’un miglio dall’una parte della strada io vidi un’infinita moltitudine di formiche, che ‘l grasso appetiscono, dall’altra incredibile numero di mosche, che il miele tanto amano à pascolare. Et che una donna i fusse sopra, disse il secondo, per ciò io giudicai, che vedute l’orme dove il gambello inginocchiato s’era, scorsi anco la forma di uno piede humano, il quale come che à me di donna esser paresse, nondimeno, perciò che anco di fanciullo esser potea, di ciò in questa maniera m’accertai, che veduto, che presso la forma del piede era stato orinato, posi nell’orina le dita, e la volli odorare, onde incontanente fui assalito dalla concupiscenza carnale, e di qui è, che quel piede di donna esser credei. Il terzo disse, che questa donna poi fusse pregna, m’avid’io dall’orme delle mani, che in terra si vedeano, havendo ella per il carico del corpo colle mani dopo orinato aitata se stessa à levare in piedi."

3. Le origini: Zadig e Daniele

La lettera di Walpole a Mann fu pubblicata solo nel 1833. Ma naturalmente la storia dei tre principi di Serendippo era già circolata in Europa da quasi tre secoli.

E questo caso che diventa un esempio classico della scoperta per inferenza di un antecedente, di una causa, nello specifico di un animale che è passato per un sentiero o una pista, e che riassume paradigmaticamente tutta la tradizione del sapere dei cacciatori, nel 1748 viene ripreso e rielaborato e arricchito da Voltaire nel suo romanzo breve o racconto filosofico intitolato Zadig o il destino.

Questo Zadig, per una delusione d’amore, da bravo saggio principe babilonese un po’ ispirato alle Mille e una notte, si era ritirato in una sua casa di campagna sulle rive dell’Eufrate. Questo Zadig, per una delusione d’amore, da bravo saggio principe babilonese un po’ ispirato alle Mille e una notte, si era ritirato in una sua casa di campagna sulle rive dell’Eufrate.

Qui studiò sopra tutto le proprietà degli animali e delle piante, e acquistò ben presto una sagacia, che gli svelava mille differenze dove gli altri uomini vedono tutto uniforme.

Un giorno passeggiava vicino a un boschetto, quando vide accorrere un eunuco della regina seguito da parecchi ufficiali, che parevano inquieti all’estremo, correvano qua e là, come uomini spersi, che cerchino la cosa più preziosa smarrita. - Giovane, - gli disse il primo eunuco, - non avete visto il cane della regina? - Zadig rispose modestamente: - È una cagna e non un cane.

- Giusto, – riprese il primo eunuco. - È una cagnetta di Spagna minuscola, - aggiunse Zadig, - che ha fatto i cagnini da poco, e zoppica dal piede sinistro anteriore, e ha orecchie prolisse.

- E dunque l’avete vista? - disse il primo eunuco affannatissimo. - No, - rispose Zadig, - non l’ho mai vista e non ho mai saputo che la regina avesse una cagna.

La fortuna, bizzarra come per l’ordinario, proprio in quel tempo stesso, volle che il più bel cavallo delle regie scuderie fosse scappato di mano a un palafreniere nelle pianure di Babilonia. Il cacciator maggiore e tutti gli altri uffiziali lo rincorrevano ansiosi quanto il primo eunuco dietro la cagna. Il cacciator maggiore si rivolse a Zadig domandandogli se non avesse visto passare il cavallo del re. - È, - rispose, - il miglior galoppatore; cinque piedi alto; di piccolissimo zoccolo; coda lunga tre piedi e mezzo; e le borchie del morso sono oro di ventitré carati; i ferri, argento di undici danari.

- Che strada ha preso? Dov’è? - chiese il cacciator maggiore. - Non l’ho visto, - rispose Zadig, - e non ne ho mai inteso parlare.

Cacciator maggiore e primo eunuco non dubitaron punto che Zadig avesse rubato il cavallo del re e la cagna della regina. Lo fecero menare davanti all’assemblea del gran desterham, che lo condannò allo knut e a passare il resto dei suoi giorni in Siberia. Appena pronunciata la sentenza, si ritrovaron cagna e cavallo, e i giudici si trovarono nella dolorosa necessità di riformarla; ma condannarono Zadig a pagare quattrocento once d’oro per aver detto di non aver veduto quello che aveva veduto. Convenne prima pagar l’ammenda: e dopo gli fu concesso di sostenere la sua causa al consiglio del gran desterham. Zadig parlò in questi termini:

- Stelle di giustizia, abissi di scienza, specchi di verità, che avete peso di piombo, durezza di ferro, lume di diamante, e molta affinità coll’oro! Poiché mi è concessa la parola davanti a quest’augusta assemblea, vi giuro per Orosmade che non ho mai visto la cagna rispettabile della regina, né il cavallo sacro del re dei re. Ecco quel che mi accadde. Passeggiavo verso il boschetto, dove in seguito ebbi ad incontrare il venerabile eunuco e il molto illustre cacciator maggiore. Ho visto sulla sabbia le tracce d’un animale, e mi è stato facile giudicarle di cagnolino. Solchi leggeri e lunghi impressi su piccoli rialzi di sabbia, fra le orme delle zampe, mi hanno fatto capire che le mammelle della cagna pendevano, e che perciò aveva fatti i cagnolini pochi giorni fa. Altre tracce in diverso senso, quasi radenti la superficie della sabbia ai lati delle zampe anteriori, mi hanno insegnato che aveva orecchie molto lunghe; e avendo notato che la sabbia era sempre scavata meno da una zampa che dalle altre tre, ho compreso che la cagna dell’augusta regina nostra era un poco zoppicante, se mi attento a dirlo.

- Riguardo al cavallo del re dei re, saprete che, passeggiando per le strade di quel bosco, scorsi le tracce d’un ferro di cavallo, e tutte distanti uguali: «Ecco», dico, «un cavallo che galoppa alla perfezione». La polvere sugli alberi, in una strada ristretta, di soli sei piedi di larghezza, era un poco rimossa sulla destra e sulla sinistra, tre piedi e mezzo dal centro della strada. «Questo cavallo», dico, «ha la coda di tre piedi e mezzo, la quale coi suoi moti a destra e a sinistra ha spazzata questa polvere». Ho visto sotto gli alberi intrecciati a cinque piedi d’altezza, foglie dei rami cadute di fresco, e ho capito che quel cavallo li aveva sfiorati, e che perciò era alto cinque piedi. Quanto al morso, dev’essere oro di ventitré carati: infatti strisciò colle borchie contro una pietra che ho riconosciuta di paragone, e della quale ho fatto la prova. Stimai infine dalle tracce lasciate dai suoi ferri su ciottoli di altra specie, che fosse ferrato d’argento di undici danari puri.

I giudici tutti ammirarono il profondo discernimento e sottile di Zadig; la notizia giunse al re e alla regina, e non si parlava che di Zadig nelle anticamere, nella camera e nel gabinetto. E quantunque più d’un mago opinasse che andava bruciato come stregone, il re ordinò che gli fosse resa l’ammenda delle quattrocento once d’oro, a cui era stato condannato. Il cancelliere, gli uscieri, i procuratori andarono a trovarlo in grande apparato per portargli le sue quattrocento once; ne trattennero per spese di giustizia soltanto trecentonovantotto, e i loro famigli chiesero la mancia.

Benché Carlo Ginzburg nel suo saggio Spie sostenga che nella ricostruzione di Zadig che abbiamo appena letto “c’era l’embrione del romanzo poliziesco”, è evidente che Zadig non è un detective di un delitto. Lo è, invece, secondo Sciascia, il Daniele della Bibbia, difensore della casta Susanna un po’ come un Perry Mason, e quasi “nel ruolo di investigatore privato” come il Cavalier Dupin di Poe. Susanna e i Vecchioni sarebbe dunque il titolo, oltre che di tanti quadri che tutti abbiamo visto nei musei, anche di una sorta di primo racconto poliziesco. Perché in realtà la storia è terribile. Nei dipinti si vede solo il principio. Con i vecchioni che spiano la Susanna nuda.

Ma poi i due vecchioni vogliono obbligare la bellissima Susanna, che stava facendo il bagno nel suo giardino, e che fra l’altro era una signora sposata, a fare l’amore con loro. E lei non vuole e grida aiuto. Il tutto finisce con un pubblico processo, che ritroviamo nella Bibbia, e che qui riviviamo nella traduzione di Monsignore Antonio Martini (Prato 1853):

Dissero i vecchioni: mentre noi passeggiavamo soli pel giardino, venne costei con due fanciulle, e chiuse le porte del giardino, e licenziò le fanciulle. E si accostò a lei un giovinetto, che vi era ascoso, e peccò con lei. E noi essendo in un angolo del giardino, e veggendo l’opera rea, corremmo verso di loro, e li vedemmo peccare. Ma colui non potemmo noi pigliare, perché egli ne poteva più di noi, e aperte le porte saltò fuora. Ma avendo noi presa costei, la interogammo chi fosse il giovinotto, e non volle manifestarcelo. Di ciò siam noi testimoni.

La moltitudine diede retta a costoro come vecchi e giudici del popolo, e la condannarono alla morte. E Susanna ad alta voce sclamò e disse: Dio eterno, che le occulte cose conosci, che sai tutte le cose, prima che sieno avvenute. Tu sai come costoro hanno detto falso testimonio contro di me: ed ecco che io muoio, mentre non ho fatta alcuna di quelle cose, che costoro hanno inventato contro di me. E il Signore esaudì la sua voce.

E mentre era condotta a morire, il Signore suscitò lo spirito santo di un tenero giovinetto chiamato Daniele: ed ei gridò ad alta voce: Io son puro dal sangue di lei. E rivoltosi a lui tutto il popolo, disse: Che è quello, che tu hai detto? Ed egli stando in mezzo ad essi, disse: Così voi stolti figliuoli d’Israele senza maturo giudizio, e senza conoscere la verità, condannata avete una figliuola d’Israele? Tornate in giudizio; peroché costoro han detto testimonio falso contro di lei.

Tornò dunque indietro il popolo in fretta e i vecchioni dissero a lui: Vieni, e siedi in mezzo tra noi, e insegna a noi, dappoiché Dio ha dato a te l’onore della vecchiezza. E Daniele disse al popolo: separate costoro l’uno lontano dall’altro, ed io gli esaminerò. E separati, che furono l’un dall’altro, chiamò uno di loro, e gli disse: vecchio di giorni rei, ora son venuti al palio i tuoi peccati fatti per l’addietro, dando sentenze ingiuste, opprimendo gl’innocenti, e liberando i malvagi, mentre il Signore ha detto: non ucciderai l’innocente ed il giusto. Or adunque se tu l’hai veduta, di’ tu sotto qual pianta gli abbi veduti confabular tra loro? E quegli disse: sotto un lentisco. E Daniele disse: certamente a spese della tua testa tu hai detto bugia: imperocché ecco, che l’Angelo di Dio per sentenza di lui ti dividerà per mezzo.

E rimandato questo, comandò che venisse l’altro, e gli disse: Stirpe di Canaan, e non di Giuda, la bellezza ti affascinò, e la passione sovvertì il cuor tuo; così voi facevate alle figliuole d’Israele, e queste avendo paura parlavan con voi: ma una figliuola di Giuda non ha sofferta la vostra iniquità. Or adunque di’ a me sotto qual albero li trovasti a discorrer insieme? E quegli disse: Sotto un’elce. E disse Daniele a lui: veramente tu pure a spese della tua testa hai detto menzogna; imperocché ti aspetta l’Angelo del Signore con in mano la spada per fenderti pel mezzo, e farti morire.

Sclamò allora tutta l’adunanza ad alta voce, e benedissero Dio, il quale salva quegli che in lui sperano. E si levaron su contro i due vecchi, i quali Daniele avea di propria lor bocca convinti di aver detto falso testimonio, e fecero ad essi quello che eglino avean malamente fatto contro il prossimo loro, mettendo in esecuzione la legge di Mosé, e gli uccisero, e fu salvato il sangue innocente in quel giorno.

4. Poe inventore del giallo

Se negli altri precursori qui trattati di Poe avevamo la detection senza il delitto, qui abbiano il delitto senza la detection, si è tentati di dire. E invece abbiamo certo la nascita di un topos: il primo esempio rilevante di un altro strumento d’indagine - l’interrogatorio separato dei sospetti per individuarne discrepanze e falsità. Ma siamo naturalmente molto lontani dal modello di indagine poliziesca magistralmente fissato da Poe.

Manca la difficile e completa ricostruzione del delitto nella sua metodica scientificità e complessità. Manca soprattutto la strana singolarità del delitto e l’attenzione alla sua singolarità.

L’attenzione al sorprendente e all’insolito, dice infatti Dupin, l’eroe del primo giallo, il detective degli Omicidi della Rue Morgue, è il primo motore della ricerca.

«La “Gazette” non ha colto appieno l’orrore del tutto insolito della vicenda. Ma mettiamo da parte le inutili opinioni della stampa. Mi pare che il mistero venga considerato insolubile per lo stesso motivo per cui lo si dovrebbe considerare di facile soluzione, ovvero per la natura eccessiva delle sue caratteristiche.Sono caduti nell’errore, tanto grossolano quanto comune, di confondere ciò che è insolito con ciò che è privo di senso. Ma è proprio grazie a queste deviazioni dall’ordine comune delle cose che la ragione si fa strada, se ne è in grado, per scoprire la verità. In un’indagine come questa non bisognerebbe tanto chiedersi “cosa è successo”, quanto “cosa è successo che non si era mai verificato prima d’ora”.»

Si tratta dunque anzitutto di accorgersi del caso eccezionale, e/o di studiare i particolari dell’eccezionalità del caso. Quando le circostanze dell’ammazzamento delle due povere vecchie, madre e figlia, siano state riconosciute come riconducibili ad altra causa rispetto alle solite di routine, allora si potrà guardare con mente preparata alle testimonianze. In questo caso i testimoni presenti non sono oculari, ma acustici. E noi ascoltiamo ancora il discorso di Dupin rivolto al narratore senza nome del racconto di Poe:

«Le testimonianze», disse, «dimostrano ampiamente che le voci udite litigare dal gruppo che saliva le scale non fossero quelle delle donne stesse. Questo elimina ogni dubbio sull’ipotesi che la signora abbia prima ucciso la figlia e poi sé stessa. Prendo in considerazione questo particolare per una mera questione di metodo: la forza di Madame L’Espanaye, infatti, sarebbe stata del tutto inadeguata a spingere il cadavere della figlia su per il camino così come è stato trovato, e la natura delle ferite inferte alla sua stessa persona escludono interamente l’idea che si sia suicidata. Il delitto quindi è stato commesso da terzi, e le voci di costoro sono state udite litigare. Ora consentimi di accennare non a tutto il contenuto delle deposizioni al riguardo, ma solo a ciò che in esse vi è di peculiare. Hai osservato niente di peculiare?».

Avevo notato che, mentre tutti i testimoni concordavano nel dire che la voce roca apparteneva a un francese, c’era grande discordanza riguardo a quella stridula o, come l’aveva definita un solo testimone, aspra. «Questa è la testimonianza», disse Dupin, «e non la sua peculiarità. Non hai notato niente di più specifico? Eppure c’era qualcosa da osservare. I testimoni, come hai detto, erano d’accordo riguardo alla voce roca: in questo caso erano unanimi. Ma relativamente alla voce stridula la peculiarità non sta nel fatto che fossero discordi, ma nel fatto che un italiano, un inglese, uno spagnolo, un olandese, un francese abbiano tutti descritto la voce come quella di uno straniero. Ognuno di loro è sicuro che non si trattasse della voce di un loro concittadino. Ognuno di loro l’ha assimilata non alla voce di un uomo di un qualunque paese di cui conosce la lingua, ma al contrario. Il francese ha pensato che fosse la voce di uno spagnolo, e “avrebbe potuto distinguere qualche parola se avesse conosciuto lo spagnolo”. L’olandese afferma che fosse di un francese, ma leggiamo anche che “poiché non parla francese, è stato interrogato con l’ausilio di un interprete”. L’inglese pensa che si trattasse della voce di un tedesco, e “non parla tedesco”. Lo spagnolo “è sicuro” che appartenesse a un inglese, solo che “non comprende l’inglese” e “lo pensa per l’intonazione”. L’italiano crede che fosse la voce di un russo, ma “non ha mai conversato con un russo”. Il secondo francese, tra l’altro, discorda col primo, e afferma che la voce era di un italiano, ma poiché non è pratico di quella lingua, come lo spagnolo “lo pensa per l’intonazione”. Quanto strana doveva essere questa voce per poter dar luogo a una testimonianza del genere! Tale per cui nessun cittadino delle cinque principali nazioni d’Europa ha potuto distinguervi alcunché di familiare! Dirai che avrebbe potuto essere la voce di un asiatico, o di un africano. Non ci sono molti asiatici né africani a Parigi, ma, senza scartare questa ipotesi, voglio ora richiamare la tua attenzione su tre particolari. Uno dei testimoni definisce la voce “aspra più che stridula”. Altri due affermano che parlava “in modo rapido e sconnesso”. Non una parola - non un singolo suono assimilabile a una parola - è stata distinta dai testimoni.

«Non so», continuò Dupin, «che effetto sia riuscito a produrre sul tuo pensiero fino ad ora, ma non esiterei a dire che già da questa parte delle testimonianze - quella riguardante la voce roca e la stridula - si possono trarre alcune legittime deduzioni sufficienti a far sorgere un sospetto che dovrebbe indicare la strada da seguire nelle indagini. Ho detto “legittime deduzioni”, ma così non ho espresso appieno ciò che intendevo. Volevo infatti sottintendere che queste deduzioni sono le uniche possibili, e che da esse, come unico risultato, sorge inevitabilmente un sospetto. Non ti svelerò ancora, comunque, in che consista tale sospetto. Voglio solo che tu tenga a mente che, a mio parere, esso era abbastanza convincente per dare una forma definita - e una certa inclinazione - alle mie indagini nella camera.

L’analisi delle testimonianze è importante. Tenendo conto, secondo la prospettiva illuministica o postilluministica di Poe, che i testimoni possono dire il falso, non solo perché colpevoli, ma anche per ignoranza e/o estrema difficoltà di interpretazione dei dati sensibili. Tutte le testimonianze convengono che le voci che litigavano erano maschili. Non erano dunque le voci delle due vittime. Tutte le testimonianze cercano di ricondurre la voce stridula a espressione di una lingua umana. Ma nessun testimone, malgrado l’ampiezza di competenze linguistiche, la riconosce. La lingua resta straniera. A questo punto Dupin è già preparato a pensare che l’attore principale sulla scena del delitto non avesse voce umana. L’analisi delle testimonianze è importante. Tenendo conto, secondo la prospettiva illuministica o postilluministica di Poe, che i testimoni possono dire il falso, non solo perché colpevoli, ma anche per ignoranza e/o estrema difficoltà di interpretazione dei dati sensibili. Tutte le testimonianze convengono che le voci che litigavano erano maschili. Non erano dunque le voci delle due vittime. Tutte le testimonianze cercano di ricondurre la voce stridula a espressione di una lingua umana. Ma nessun testimone, malgrado l’ampiezza di competenze linguistiche, la riconosce. La lingua resta straniera. A questo punto Dupin è già preparato a pensare che l’attore principale sulla scena del delitto non avesse voce umana.

A questo punto, dopo un’indagine sul posto, Dupin è in grado di concludere. Mettendo insieme quattro procedure ricostruttive, ovvero, come si dice dopo Peirce, abduttive. Prima, un’indagine a partire dagli indizi, alla maniera dei Principi di Serendippo e di Zadig. Seconda, e soprattutto, un confronto fra le modalità dei delitti soliti e i caratteri singolarissimi di questo delitto. Terza, un esame e un confronto delle testimonianze, un po’ alla Daniele della Bibbia, ma secondo un’altra prospettiva interpretativa: quella dell’imputazione di errore in buona fede per ignoranza. Quarta, l’armonizzazione dei dati come di tessere di un puzzle che devono entrare in un medesimo quadro. Leggiamo ancora dunque il perentorio ‘tueggiare’ di Dupin nella traduzione di Adelaide Cioni per l’edizioncina de “l’Unità” del luglio 2002:

«Ora, tenendo bene a mente i punti su cui ho richiamato la tua attenzione - la peculiarità della voce, l’insolita agilità e la strana assenza di un movente in un delitto così singolare nella sua atrocità - prendiamo in considerazione il massacro in sé stesso. Abbiamo una donna strangolata a morte con la sola forza delle mani, e poi spinta su per il camino, con la testa all’ingiù. Gli assassini di solito non utilizzano simili metodi per uccidere. Meno che mai dispongono le vittime in questo modo. Riguardo allo spingere il cadavere su per il camino, dovrai ammettere che c’è in esso qualcosa di outré, esagerato, inconciliabile con la nostra comune concezione dell’agire umano, persino supponendo che chi lo ha fatto fosse il più depravato degli uomini. Pensa anche alla potenza necessaria a spingere il corpo su per l’apertura con una forza tale che più persone insieme hanno avuto grandi difficoltà per poi tirarlo giù!

Consideriamo adesso altri indizi dell’impiego di una potenza stupefacente. Sul focolare c’erano delle grosse ciocche di capelli grigi. Sono state strappate dalle radici. Sai quanta forza ci voglia solo per strappare un ciuffo di venti o trenta capelli. Hai visto le ciocche in questione proprio come me. Le radici (che vista ripugnante!) erano tenute insieme da pezzi di pelle dello scalpo – chiaro segno della forza prodigiosa che deve essere stata usata per strappare forse mezzo milione di capelli in una volta. La gola dell’anziana signora non era semplicemente tagliata: la testa era del tutto staccata dal corpo; lo strumento usato era un comune rasoio. Ti prego di notare anche tu la bestiale ferocia di questi atti.

Ho districato questo ciuffo dalle dita rigidamente serrate di Madame L’Espanaye. Dimmi cosa ne pensi».

«Dupin», dissi io, sconvolto, «questi capelli sono molto strani… questi non sono capelli umani».

«Ora leggi», disse Dupin, «questo brano di Cuvier».

Si trattava di una minuziosa descrizione anatomica e generale del grande orango fulvo delle isole dell’India Orientale. La statura gigantesca, la forza e l’agilità prodigiose, la ferocia sfrenata e la propensione all’imitazione proprie di questi mammiferi sono sufficientemente note a tutti. D’un tratto compresi appieno l’orrore di quel delitto.

Adesso possiamo rivolgerci a Cases e dirgli che lui quando parlava dei gialli classici, avrà avuto in mente i gialli, diciamo così, ‘neoclassici’. Perché l’autore più classico di tutti, il padre fondatore Poe, nel primo riconosciuto giallo della storia, non solo sceglie come assassino un individuo incapace “di intendere e di volere”, ma addirittura un venerabile orango, come l’avrebbe chiamato Sergio Antonielli: insomma una bestia. Andando così assolutamente contro le regole. Ma naturalmente le regole sono le regole di poetica che di volta in volta autori e critici anche intelligenti e con buoni motivi, ma forse un po’ scolastici, hanno voluto imporre più o meno arbitrariamente nel corso della storia non terminata del genere inventato da Poe. Che resta ancorato alla presenza centrale dei due poli contrapposti del delitto e della scoperta (e dunque del castigo).

Poe ha il genio dell’esagerazione. È razionalmente e splendidamente esagerato, non solo nei suoi racconti di detection. Dove esagera sempre. In un mix straordinario di romanzesco e saggistico. Come nello Scarabeo d’oro, nella Lettera rubata, e nel Mistero di Marie Rogêt, in cui l’indagine, tale quale quelle degli archivisti e degli storici, si basa solo sui documenti cartacei e qui sui giornali. Storia iperrealistica questa, di un omicidio a sfondo sessuale. Poco realistica invece la storia della vittoriosa caccia al tesoro dello Scarabeo d’oro. Con l’esagerata esaltazione della potenza di decifrazione del calcolo della probabilità matematica. Ma esagerato è anche nell’esaltazione dell’analisi logica applicata alla psicologia delle decisioni comportamentali nella paradossale Lettera rubata, introvabile per tutti, ma non per Dupin, perché sotto gli occhi. Esagerato nella Filosofia della composizione, dove ci dà a intendere di avere scritto la sua celebre poesia The Raven, ovvero Il corvo, calcolando e programmando tutti gli effetti di senso e tutte le mosse.

Esagerazione fortunatissima quella del Poe inventore dell’horror. Ripreso in film e canzoni. Come da Lou Reed, che introducendo un suo album dedicato a Poe, e infatti intitolato The Raven, ha reso dichiarazioni significative ai giornali, come questa a l'Unità di lunedì 21 luglio 2003: “Nella mia testa Poe è il padre di William Burroghs. Cerco sempre di adattare il loro sangue alle mie melodie. Perché abbiamo sempre una gran passione per la cosa sbagliata? Perché mi sento spinto a fare quello che non dovrei fare? Ho lottato con questo pensiero un numero incalcolabile di volte: l’impulso del desiderio distruttivo e il desiderio di automortificarsi”.

Poe ha esagerato e intensificato e razionalizzato lo strano con l’immaginazione e l’analisi. E l’ha fatto non solo per colpire e stupire. E guadagnarsi con il sensazionale il favore del nuovo pubblico dei giornali. Ma anche per farci sentire più forte e farci capire di più. Della nostra vita e dintorni. Del reale e dell’immaginario. Insomma, per pensare più intensamente lui e noi.

5. La felice ‘medietà’ di Conan Doyle e Sherlock Holmes

Poe, dice Verne, nel 1864, nel suo libretto Edgar Allan Poe (trad. it. Editori Riuniti, 1990, pagina 3), “è il capo della scuola dello strano, nessuno riuscirà a eguagliarlo”.

Poe, dice Leonardo Sciascia, “ha una lucida e visionaria intelligenza e Dupin ha l’intelligenza di Edgar Poe, a differenza degli investigatori che verranno dopo: i quali, tutti, sembrano essere più intelligenti dei loro autori”. Compreso Holmes, dice Sciascia, perché noi ora lo carichiamo “di quei significati che la mente indubbiamente mediocre del suo autore, Sir Arthur Conan Doyle, allora non concepì”.

Ma è proprio vero?

Conan Doyle non è certo un genio come Poe, ma basta leggere senza pregiudizi Lo studio in rosso per vedere che Conan Doyle non è un pallido imitatore del grande maestro. Per accorgersi che ha una poetica tutta sua. Come Holmes ha un metodo e un carattere tutto suo. Che ne fanno un personaggio vivo e vero, creativo e a tutto tondo.

L’operazione di Conan Doyle è quella di umanizzare detective e detection. Fare della detection un gioco democratico. Fatto di preparazione, attenzione e concentrazione, osservazione ed esperienza, pazienza ed energia. “Elementare Watson”.

Mi viene bene richiamare quanto avevo già scritto nei Maestri del giallo (a pagina 20): “Dupin ha uno spettro di procedure inferenziali, detective, molto più ampio rispetto a Holmes. Tuttavia Holmes non è solo meno geniale e raffinato rispetto a Dupin. È anche molto diverso: più terra terra ma più positivo: più positivamente attaccato ai fatti”.

Dupin nelle sue indagini cerca e doma l’eccezionale, scoprendo nuove regole di corrispondenza. Holmes cerca di risolvere i suoi puzzle, riconducendo gli indizi all’obbedienza delle regole. Perciò è il campione di un positivistico paradigma indiziario, come lo chiama Ginzburg. In effetti, come Proni e io abbiamo scritto, nel nostro saggio compreso nel libro Il segno dei tre (Bompiani, 1983), Holmes si basa sempre su un sapere ben sistemato di botanica, geologia, semeiotica medica; poi si basa molto sul rilevamento delle impronte, e la correlazione fra le varie arti e mestieri e le corrispondenti caratteristiche deformazioni delle mani; poi su vasti e ben ordinati repertori di sapere quotidiano; e infine sul semplice buon senso o sul sapere comune concernente la logica delle azioni. Che questo metodo, nel concatenarsi delle sue inferenze, smontato nei suoi passaggi, dia una certa impressione di ovvietà, di solidità ma anche di piatta elementarità, si vede bene dalla seguente ricostruzione dell’indagine holmesiana nel suo grande debutto nel 1887, nello Studio in rosso. I - Holmes riceve una lettera di Gregson di Scotland Yard, in cui si richiede il suo intervento per l’assassinio di Enoch J. Drebber, trovato morto in una casa disabitata di Lauriston Gardens.

II - Oltre al suo patrimonio di conoscenze (profondo e dettagliato), egli sa che la sera prima aveva piovuto dopo una settimana di siccità.

Giunto sul posto Holmes lascia la carrozza e fa l’ultimo tratto di strada a piedi. Osserva così i solchi di un’altra carrozza, lasciati nel fango davanti alla casa in cui è avvenuto il delitto. La carreggiata di tale carrozza è stretta, della misura tipica delle vetture pubbliche. Le impronte lasciate dal cavallo sono disposte come se fosse rimasto incustodito.

Conclude da questi dati che questa carrozza è probabilmente giunta nella notte, ed è stata lasciata incustodita. A questo punto, probabilmente, Holmes ha già una vaga ipotesi in mente: che cioè il vetturino sia in qualche modo coinvolto nel fatto.

Egli osserva attentamente le impronte nel vialetto d’ingresso, distinguendo tra le altre, semicoperte, quindi più vecchie, quelle di due uomini, uno con scarpe dalla punta quadrata, l’altro con scarpe eleganti. Quelle quadrate sembrano appartenere a un uomo giovane, poiché scavalcano una pozzanghera di un metro e venti, mentre le altre la aggirano. Da ciò conclude, inoltre, che due uomini sono entrati, prima di tutti (forse, dunque, la notte) nella casa; uno era alto e giovane, l’altro elegante.

III - Holmes incontra Lestrade, il secondo uomo di Scotland Yard, e si informa se qualcuno sia giunto in carrozza quella mattina. Lestrade nega. Ciò conferma l’ipotesi che i due uomini siano giunti la notte in una carrozza pubblica, e che uno di essi, presumibilmente quello con le scarpe quadrate, sia il vetturino, poiché, dove potrebbe essere egli andato, altrimenti, avendo abbandonato la carrozza di notte?

IV - Holmes entra nella casa, e vede la scena del delitto, con il cadavere in bella mostra. Ne ha subito una ulteriore conferma: l’uomo dalle scarpe fini è la vittima. (Di qui a immaginare che l’assassino sia il vetturino poco ci corre, poiché l’uomo morto non può essere né l’uno né l’altro).

V - Holmes osserva successivamente diversi particolari, ognuno dei quali gli suggerisce alcune ipotesi:

1) Il viso del morto è scomposto come dall’odio e dal terrore.

2) Le sue labbra hanno un odore amarognolo. Ciò può far credere che sia stato costretto a ingerire del veleno. Alcuni casi analoghi possono servire da supporto.

3) Sul muro, con il sangue, è stato scritto RACHE, con rozzi caratteri gotici. Holmes conclude subito che questa è la parola tedesca che significa “vendetta”; ma che si tratta di un tranello per sviare le indagini, poiché un vero tedesco per lo stampatello usa i caratteri latini.

4) Addosso alla vittima viene rinvenuto un anello. Ciò porta a immaginare che tale oggetto possa essere servito per ricordare alla vittima una donna morta o lontana.

5) Per terra vi sono tracce di sangue, ma non c’è traccia di lotta. Da ciò Holmes conclude che il sangue appartiene all’assassino. Poiché sa che gli uomini sanguigni spesso sono soggetti a epistassi se sottoposti a forti emozioni, ipotizza che l’assassino sia una persona robusta e florida.

VI - Sherlock Holmes esamina attentamente, con una lente d’ingrandimento e un metro, tutta la stanza.

1) Osserva le impronte delle scarpe quadrate, e misura la lunghezza dei passi, e il numero di essi. Da ciò inferisce (con calcoli che conosce) l’altezza dell’uomo, stabilisce che egli ha camminato più volte in su e in giù per la stanza, e che era in preda a forte agitazione, poiché la lunghezza dei suoi passi è andata via via aumentando.

2) Osserva un mucchietto di cenere per terra, e da certe caratteristiche stabilisce trattarsi di cenere di sigaro di Trichinopoly.

3) Osserva che i caratteri della scritta sul muro sono grattati, e da ciò conclude che l’assassino ha le unghie molto lunghe.

VII - A questo punto, uscito dalla casa del delitto, Holmes invia un telegramma. Al lettore non è detto subito dove, né è rivelato il testo; ma si saprà poi che con esso Holmes richiede a Cleveland (città d’origine di Drebber, il morto) informazioni sui suoi dati matrimoniali, e ciò al fine di provare la ipotesi scaturita dall’anello, che cioè c’entri un affare di cuore. Non ci viene detto nel testo quando gli giunga la risposta, ma ciò accade sicuramente prima dello stadio X, in cui Holmes incarica di ricercare Jefferson Hope tra i vetturini di Londra. Nella risposta infatti viene detto che a suo tempo Drebber aveva chiesto la protezione della polizia da un suo rivale in amore di nome Jefferson Hope.

Molte sono le osservazioni che si possono fare su questo schema.

In primo luogo, è evidente come quella che si suol definire ‘suspense’, sia un artificio testuale: una volta che il lettore conosca tutto ciò che Holmes è supposto conoscere, non fatica a trarre le conclusioni. Chi non conosce o non ricorda il testo, tenga presente che il lettore ignora, in pratica fino alla fine il contenuto del telegramma da Cleveland. Sapendo che la vittima era stata minacciata da un tale Jefferson Hope, non è difficile mettere questo fatto in relazione con il delitto.

Massimo Baldini, in un libretto affascinante pubblicato dalla Newton Compton, ha raccolto, nel 1995, Gli aforismi di Sherlock Holmes. Pur con tutta la loro varietà e brillantezza, non cambiano l’impressione di granitica semplicità e solidità rigorosa, che il metodo holmesiano lascia al lettore della sua prima linearissima e classicissima impresa. “Senza fatti niente teorie!” È uno dei suoi motti più caratterizzanti il rifiuto di un eccesso di immaginazione e l’idea della detection come scienza positiva.

Attenzione ai particolari e attenzione ai fatti. È questo il positivismo di Sherlock Holmes. Il suo privilegiare i fatti positivi, e il diffidare delle teorie, delle ricostruzioni astratte e arbitrarie, ancorché plausibili e brillanti, come anche delle ipotesi su psicologie e moventi.

Questo tratto del suo personaggio, secondo la critica e secondo lo stesso Conan Doyle, è da ricondurre alla formazione di medico e di intellettuale positivista dello scrittore.

Al proposito conviene prendere in mano un bel volume: The Complete Sherlock Holmes Long Stories.

Bene, al principio c’è una breve ma interessante Preface, scritta da Arthur Conan Doyle nel 1929, un anno prima di morire, in cui campeggiano queste righe molto consapevoli e orgogliose:

"Sono passato attraverso un severo corso di addestramento alla diagnosi medica. Questo addestramento mi ha fatto pensare che se quegli stessi metodi austeri di osservazione e di ragionamento si fossero applicati ai problemi del crimine, allora si sarebbe costruito un sistema di indagine più scientifico. Se io prendo in considerazione la serie dei miei libri di detection, mi rendo conto che in molti paesi le procedure di polizia sono cambiate un po’ anche per effetto dei miei racconti. È certo sempre ottima cosa farsi beffe di un detective di carta. Ma un principio è sempre un principio: vale come tale: sia inventato nella finzione sia inventato nella realtà. Molte grandi lezioni della vita vanno apprese proprio dalle pagine dei romanzieri."

|