|

Alessia Grossi

50 anni fa: su l'Unità l'addio di Calvino al PCI |

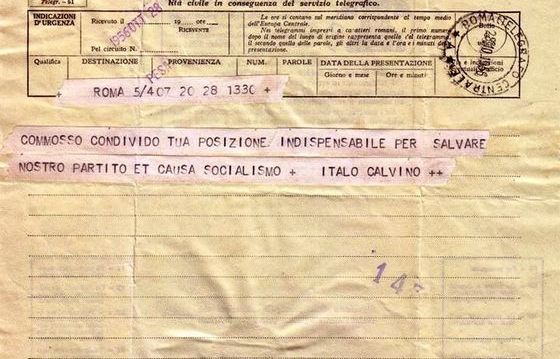

È il 7 agosto 1957. Italo Calvino si dimette dal PCI. «Cari compagni devo comunicarvi la mia decisione ponderata e dolorosa di dimettermi dal partito». Con questa lettera lo scrittore piemontese si univa alle fila dei fuoriusciti. Per lui, come per altri arriva immediata la stroncatura del partito. In questi stessi giorni, a cinquant'anni di distanza da allora l'Unità pubblica un inserto con le pagine storiche del giornale. Momenti salienti come questo in cui la storia d'Italia e degli uomini che l'hanno fatta si incrociano sulle pagine del nostro giornale.

L'articolo-lettera di Calvino appare sulla settima pagina del giornale, allora organo del partito comunista. Il titolo esplicativo è già un anatema: «Le dimissioni di Calvino dal PCI condannate dal C.D. di Torino». Subito sotto, in basso a destra, la risposta del comitato direttivo. Il tono più che di condanna è di recriminazione. In quegli stessi mesi, dalle pagine di Città Aperta e di Rinascita, Calvino e Ferrara polemizzano con racconti ambientati nel mar delle Antille.

«I compagni e gli avversari» devono sapere, dice lo scrittore piemontese e non solo lui. E con lo stesso criterio i dirigenti accusano i rivoltosi di voler dare spettacolo della crisi del partito dandola in pasto con i loro articoli alla stampa borghese. Il fatto è che dopo la rivolta d'Ungheria, il 1957 per molti intellettuali e militanti doveva essere l'anno della svolta. La svolta rinnovatrice che sarebbe dovuta uscire dall'VIII congresso del PCI. Coloro che rimasero delusi dal congresso, i cosiddetti rinnovatori, non videro altra possibilità che quella di uscire dal partito. Entrambe le parti, fuoriusciti e militanti, misero bianco su nero le rispettive delusioni. Da parte di entrambi la speranza di un possibile rincontro.

Nel caso di Calvino questi anni difficili e questi avvenimenti, contrariamente alle sue dichiarazioni iniziali, segneranno un lento ma progressivo allontanamento dalla politica.

Come altri compagni chiede che la sua lettera venga pubblicata sull'Unità. Le ragioni della sua fuoriuscita sono chiare: «La via seguita dal PCI [...]» dichiara Calvino dalla settima pagina dell'Unità del 7 agosto 1957 «attenuando i propositi rinnovatori in un sostanziale conservatorismo, m'è apparsa come la rinuncia ad una grande occasione storica». La delusione dello scrittore è evidente. Il suo dissenso, oltretutto, sarebbe solo d'ostacolo alla sua partecipazione politica. Astenersi da «ogni attività di Partito e dalla collaborazione alla sua stampa» per evitare una «nuova infrazione disciplinare» non è più un comportamento plausibile per lo scrittore piemontese.

Come altri compagni chiede che la sua lettera venga pubblicata sull'Unità. Le ragioni della sua fuoriuscita sono chiare: «La via seguita dal PCI [...]» dichiara Calvino dalla settima pagina dell'Unità del 7 agosto 1957 «attenuando i propositi rinnovatori in un sostanziale conservatorismo, m'è apparsa come la rinuncia ad una grande occasione storica». La delusione dello scrittore è evidente. Il suo dissenso, oltretutto, sarebbe solo d'ostacolo alla sua partecipazione politica. Astenersi da «ogni attività di Partito e dalla collaborazione alla sua stampa» per evitare una «nuova infrazione disciplinare» non è più un comportamento plausibile per lo scrittore piemontese.Per Calvino, entrato nel PCI dopo aver combattuto contro i nazifascisti, iniziato alla scrittura con la collaborazione con Il Politecnico e L'Unità quello di voler essere un intellettuale indipendente resta una desiderio insindacabile. «Credo che nel momento presente quel particolare tipo di partecipazione alla vita democratica che può dare uno scrittore e un uomo d'opinione non direttamente impegnato nell'attività politica sia più efficace fuori dal Partito che dentro» spiega nella lettera ai compagni.

Ma lo scrittore sa benissimo come il termine indipendenza, per lui tanto necessario non verrà accolto in modo benevolo dal partito. E, si affretta a spiegare, «non ho mai creduto (neanche nel primo zelo del neofita) che la letteratura fosse quella triste cosa che molti nel Partito predicavano e proprio la povertà della letteratura ufficiale del comunismo mi è stata di sprone nel cercare di dare al mio lavoro di scrittore il segno della felicità creativa: credo di essere sempre riuscito ad essere, dentro il Partito, un uomo libero. E continuerò ad esserlo.»

Così Calvino saluta i compagni. «Non rinnego il passato» dice «vorrei rivolgere un saluto anche ai compagni più lontani dalle mie posizioni che rispetto come combattenti anziani e valorosi, al cui rispetto, nonostante le opinioni diverse, tengo immensamente e a tutti; e a tutti i compagni lavoratori, alla parte migliore del popolo italiano dei quali continuerò a considerarmi il compagno.»

La stroncatura del Comitato direttivo di Torino

«Il Comitato direttivo ritiene necessario esprimere il proprio giudizio sugli argomenti con i quali Italo Calvino appoggia la sua decisione». La risposta del direttivo è inevitabile. Calvino aveva chiesto la pubblicazione della lettera di dimissioni per sottrarsi ai colloqui previsti dallo statuto che - aveva detto lo scrittore - non avrebbero fatto che «incrinare la serenità» del suo commiato.

Il partito non accetta il tacito accordo e replica immediatamente. «Nessuno contesta a Calvino il diritto di avere una sua opinione sul modo con cui il rinnovamento si va compiendo nel Partito, ma ciò che è da respingere è che egli pretenda di fare del proprio giudizio l'unica misura obiettiva di valutazione e che da ciò tragga la grave conclusione di lasciare il Partito» - tuona il comitato direttivo da Torino. Calvino è accusato di aver preso le distanze «dal metodo di valutazione marxista, per il quale dovrebbe essere chiaro che le posizioni e le esperienze dei singoli confluiscono nel dibattito a formare insieme quella superiore realtà politica e storica che è rappresentata dalle posizioni collettive del Partito».

Così stando le cose le ragioni dello scrittore sono in contraddizione l'una con l'altra. Parla di indipendenza, reagiscono dal comitato. «Indipendente da chi e da cosa?», si chiedono. Le formule di Calvino su un nuovo tipo di partecipazione alla vita del partito sono solo «formule che propongono una inaccettabile rinuncia». Il tono di recriminazione non cessa. «Proprio nel momento attuale» continua la lettera, la decisione dello scrittore denota «un cedimento rispetto alle sue responsabilità».

Ma la stroncatura arriva sul finale, apparentemente incoraggiante. «È da respingere con fermezza l'opinione che il PCI sia andato attenuando i propostiti rinnovatori in un sostanziale conservatorismo». Da qui la rimarcata intenzione da parte del direttivo di restare sulle sue posizioni e il vuoto augurio a fine lettera che «Calvino riesca a ritrovare la giusta posizione di lotta, propria di un intellettuale militante quale Calvino dichiara ancora di voler essere». Fermo restando la condanna del suo gesto e la critica dei suoi errori da parte del PCI.

l'Unità, agosto 2007

|

Il Manifesto dei 101 |

L'intervento in Ungheria suscita il dissenso di numerosi intellettuali di sinistra, molti dei quali iscritti al PCI, i quali deplorano l'azione sovietica attraverso una lettera-documento conosciuta come Il Manifesto dei 101.

In poche ore, all'Einaudi - editore della rivista Società diretta da Carlo Muscetta - il Manifesto viene sottoscritto da numerosi intellettuali. I firmatari formano un campione significativo del dissenso comunista: sono rappresentati un gruppo di storici (Sergio Bertelli, Luciano Cafagna, Giorgio Candeloro, Renzo De Felice, Piero Melograni, Salvatore Francesco Romano, Francesco Sirugo); molti docenti universitari comunisti romani (Alberto Asor Rosa, Alberto Caracciolo, Natalino Sapegno, Enzo Siciliano, Mario Tronti); il filosofo Lucio Colletti; critici (Luciano Lucignani, Dario Puccini); artisti e studiosi d'arte (Corrado Maltese e Lorenzo Vespignani); uomini di cinema come Elio Petri; architetti come Piero Moroni; scienziati (Luciano Angelucci e Franco Graziosi); giuristi come Vezio Crisafulli.

Il Manifesto dei 101 espone alcune istanze precise: i partiti comunisti si devono mettere alla testa del moto popolare per sviluppare un processo di rinnovamento; dai fatti di Polonia e di Ungheria deve partire una critica forte allo stalinismo, fondato su una coercizione nei confronti delle masse, sull'abbandono dello spirito di libertà che si trova nel genuino pensiero dei fondatori del socialismo e sull'instaurazione di rapporti tra popoli, Stati e partiti comunisti non di parità ma di subordinazione e ingerenza; non si deve, infine, calunniare la classe operaia ungherese definendo un putsch controrivoluzionario la sua giusta rivolta.

Gli intellettuali criticano il PCI sia per non aver «formulato finora una condanna aperta e conseguente dello stalinismo», sia per aver definito la sommossa di Budapest un putsch controrivoluzionario e deplorano l'intervento sovietico in quanto viola «il principio dell'autonomia degli Stati socialisti».

Sia spontaneamente, sia perché sollecitati dagli organi direttivi del PCI, nella stessa serata quattordici tra i firmatari inviano a l'Unità una dichiarazione con la quale ritirano la loro firma, perché «un documento per il dibattito interno di partito», come da loro è considerato il Manifesto dei 101, è venuto in possesso, solo dopo poche ore, di un'agenzia borghese di informazioni: chi ha fornito il documento a questa fonte ha carpito la loro buona fede.»

|

Emilio Carnevali Storia del manifesto dei “101″ |

[le note sono state omesse]

Il 29 ottobre del 1956, pochi giorni dopo il primo intervento militare sovietico a Budapest, il dissenso all’interno del Partito comunista italiano si manifestò in maniera clamorosa in un appello di solidarietà agli insorti ungheresi firmato da un centinaio di personalità (1), in gran parte intellettuali romani, fra cui 11 fra professori ordinari, incaricati e liberi docenti di università, dodici assistenti e numerosi studenti iscritti al circolo universitario della capitale. Il «Manifesto dei 101» conteneva una severa condanna della posizione ufficiale del partito sui moti di Ungheria, ma le questioni complessivamente sollevate rimandavano ad un dibattito ancor più ampio divampato nel Partito comunista italiano sin dalla primavera precedente (il XX Congresso del PCUS si era svolto a Mosca dal 14 al 25 febbraio).

Mario Pirani - che in quel periodo era redattore dell’edizione romana dell’Unità - ricostruisce così (in un’intervista rilasciata ad Adriano Ardovino) il contesto nel quale l’insurrezione di Budapest assunse la funzione di un vero e proprio elemento deflagrante: «Nel partito c’era in quegli anni una discussione, magari velata e che filtrava poco al di fuori, ma molto vivace su una serie di questioni. L’articolazione interna era molto avanzata e vi erano molti nodi, dalle questioni sindacali all’interpretazione del capitalismo italiano, alla politica economica, su cui si fronteggiavano linee molto diverse, talvolta variamente intrecciate fra di loro. Io per esempio, pur essendo allora su posizioni che potremmo definire di “revisionismo di destra”, quando ci fu il defenestramento di Secchia e ci fu l’assemblea della cellula del Comitato centrale, feci un intervento a favore di Secchia dicendo che nella struttura interna di partito lui era molto più democratico di tanti altri. Ricordo - io stavo nella Commissione organizzazione guidata proprio da Secchia - che la discussione era estremamente vivace e libera, anche se naturalmente si ricompattava quando prendeva la forma di una presa di posizione pubblica. L’Ungheria rappresentò - per così dire - il precipitato chimico di tutto questo processo. La definizione della natura della rivolta come una “controrivoluzione delle forze reazionarie” fu il modo usato da Togliatti e dalla direzione del partito per troncare la discussione».

All’Università di Roma la polemica con la direzione del Partito aveva cominciato a manifestarsi già alla fine di marzo, quando il circolo universitario aveva stilato un documento in cui si esprimeva una «vivace critica […] al modo, del tutto inadeguato, in cui la stampa quotidiana del partito, cioè l'Unità, ha informato i compagni sugli importanti avvenimenti di questo [XX] Congresso […] lasciando i compagni completamente disorientati dinnanzi agli attacchi perfidi e disonesti della stampa avversaria» (2). La progressiva crescita dei segnali di disagio e di dissenso costrinse la Federazione romana a convocare un’assemblea a fine giugno per cercare di difendere la linea del partito alla presenza di un centinaio di intellettuali, fra cui molti dei futuri firmatari del «Manifesto» (Spriano, Cafagna, Muscetta, Melograni, Aymonino, Moroni, e altri). Per il PCI parteciparono il deputato Aldo Natoli, il segretario della federazione romana Otello Nannuzzi, il responsabile della commissione culturale centrale Mario Alicata e quello della commissione romana Giovanni Berlinguer. Vi furono interventi molto polemici, ma lo stesso Togliatti dirà pochi giorni dopo di aver letto «i verbali di quella riunione di intellettuali che si è tenuta a Roma» e di non trovarvi nulla «di terribile né di scandaloso», sebbene si senta in quel dibattito «più lo sfogo che la discussione ordinata» (3).

Gli avvenimenti dell’estate - la replica sovietica all’intervista di Togliatti a Nuovi Argomenti e la repressione della sommossa nella città polacca di Poznan - segnarono però una discontinuità rispetto alla politica di confronto che fino a quel momento la direzione del Partito aveva cercato di mantenere con i settori più «dubbiosi» dell’intellettualità comunista.

Episodio significativo di questa svolta è la durissima polemica che contrappose Togliatti a Fabrizio Onofri, allora membro del Comitato centrale e vicepresidente della commissione (presieduta da Scoccimarro) incaricata di elaborare la dichiarazione programmatica per l’VIII congresso. Il numero di luglio di Rinascita conteneva un lungo intervento (sotto il titolo redazionale di «Un inammissibile attacco alla politica del Partito comunista italiano») in cui Onofri criticava numerosi aspetti della politica del PCI dal 1947 in poi, ricorrendo a termini espliciti quali «degenerazione», «opportunismo», «burocratizzazione». Scriveva Onofri con riferimento agli episodi più recenti della vita del partito: «Soprattutto deve far pensare il fatto che, ancora oggi, dopo il XX Congresso e tutto ciò ch’esso ha “liberato” e sta portando alla luce nel nostro Partito, non vi sia affatto, da parte delle istanze che hanno accentrato tutto il potere politico in questi anni, la dimostrata volontà di cambiar strada».

La replica di Togliatti - contenuta in un articolo intitolato «La realtà dei fatti e la nostra azione rintuzza l’irresponsabile disfattismo» e pubblicato sullo stesso numero della rivista - fu durissima. Il segretario del partito accusò Onofri «di abbandonarsi ad “aberrazioni” ed “escandescenze”, di usare “espressioni generiche”, “formule astratte” e “schemi morti”, di fare della via italiana al socialismo “un incubo mitico, un fiabesco feticcio” tale da ispirargli un “meschino disfattismo” spingendolo a “sconclusionate elucubrazioni”; in una parola, di avere la “polenta” in testa. Pur trascurando “la confutazione delle sciocchezze, delle incongruenze e dei pettegolezzi marginali” contenuti nell’“informe abracadabra” del “compagno Onofri”, il segretario del PCI gli ricorda che “raccogliere l’immondizia dalle mani del nemico è sempre operazione poco pulita”» (4).

Il «caso Onofri» fu al centro di un acceso dibattito all’interno del partito. Il 6 settembre fu convocata un’assemblea all’università di Roma cui parteciparono, oltre a studenti e docenti, anche numerosi iscritti delle sezioni «di strada» della capitale. Frutto di quella riunione fu una lettera di protesta indirizzata direttamente a Palmiro Togliatti in quanto direttore di Rinascita (la lettera - la cui bozza fu approvata all’unanimità dalla platea nonostante il parere contrario dell’inviato della federazione Giovanni Berlinguer - non fu mai pubblicata). Si leggeva nel testo: «Il modo in cui il dibattito è sembrato orientarsi nelle ultime settimane è per noi motivo di seria preoccupazione, per il fatto che da parte di autorevoli dirigenti del partito è iniziato un tipo di intervento che tende a scoraggiare la larga ed aperta collaborazione di tutti i compagni alla elaborazione della linea stessa. L’episodio più grave in questo senso ci sembra la replica del compagno Togliatti al compagno Onofri sul n. 7 di Rinascita. A nostro parere non sono giusti il tono, il metodo, la violenza verbale, il rigetto sprezzante di tutte le critiche, dichiarate inammissibili, disfattiste, tratte dall’immondizia nemica eccetera, come pure il modo giornalisticamente non corretto di presentare lo scritto di un compagno» (5).

Un’altra assemblea - sotto la presidenza di Pietro Ingrao - si tenne all’università il 16 e il 17 settembre. Alberto Caracciolo - che a luglio era diventato responsabile del neonato Comitato di coordinamento fra il circolo studentesco e quello del personale universitario - intervenne denunciando il «giro di vite» impresso al dibattito dai vertici del partito: «In effetti non esiste alcuna deliberazione di nostre istanze dirigenti in questo senso», disse Caracciolo. «Però mi sono andato a rileggere la stampa, i discorsi, gli altri interventi del periodo luglio-agosto, e ne ho potuto trarre un complesso di documenti che, se anche li esaminassi per esempio in sede di ricerca storica anziché politica, mi basterebbero ampiamente per una conferma. E del resto come nasconderci che proprio noi, che viviamo qui a Roma, a due passi da via delle Botteghe Oscure, abbiamo tutti più o meno avuto delle occasioni per sentire voci autorevoli, seppure confidenziali, che ci spiegavano essere venuto il momento di dire alt a certe esagerazioni, di stringere i freni, e così via? Queste voci lo storico di domani non potrà registrarle, ma noi le abbiamo sentite, fanno parte della nostra esperienza politica reale» (6).

Il 23 ottobre, il giorno della grande manifestazione di Budapest presto trasformatasi in insurrezione popolare, il Comitato direttivo degli studenti composto da Tronti, D’Amelio, Cavari e Asor Rosa si recò all’ambasciata d’Ungheria a portare il seguente messaggio: «A nome di duecento studenti comunisti dell’università di Roma, salutiamo la vostra responsabile azione per il progresso della democrazia, della verità, della libertà nell’Ungheria socialista. Gli studenti progressivi italiani si batteranno sempre per gli stessi obiettivi, nel segno del vero internazionalismo e per una via italiana al socialismo» (7).

Pochi giorni dopo venne convocata un’assemblea generale straordinaria di studenti e personale universitario che approvò un documento di condanna dell’intervento sovietico e di appoggio alle posizioni di Nagy. La prima parte di questo documento - redatto da una commissione composta da Salinari, Colletti, Caracciolo e Melograni - verrà integralmente assorbita nel «Manifesto dei 101». Nel corso della stessa assemblea si approvò inoltre un ordine del giorno nel quale si auspicava che «le posizioni espresse nel documento pubblicato dalla segreteria della Confederazione nazionale del lavoro» venissero «fatte proprie dalla direzione del partito». La CGIL guidata da Di Vittorio aveva infatti diramato un comunicato in cui si leggeva: «La Segreteria confederale ravvisa in questi luttuosi avvenimenti la condanna storica e definitiva di metodi antidemocratici di governo e di direzione politica ed economica, che determinano il distacco fra dirigenti e masse popolari. Il progresso sociale e la costruzione di una società nella quale il lavoro sia liberato dallo sfruttamento capitalistico sono possibili soltanto con il consenso e la partecipazione attiva della classe operaia e delle masse popolari, garanzia di una più ampia affermazione dei diritti di libertà, di democrazia e di indipendenza nazionale» (8).

Nel frattempo il direttore di Società Carlo Muscetta aveva maturato l’idea di un documento anch’esso critico nei confronti della direzione del partito in merito alle drammatiche vicende ungheresi (non vi era stato ancora il secondo intervento sovietico).

Nel suo libro L’erranza, Muscetta riporta una lettera di Togliatti datata 27 ottobre con il quale il segretario del PCI tentava di dissuaderlo dall’iniziativa: «Ogni compagno ha il diritto, anzi il dovere, anche nei momenti più gravi, di esprimere, nella sua organizzazione, le sue preoccupazioni, i suoi timori, i suoi dubbi, ma l’iniziativa vostra aveva un carattere ben diverso, cioè tendeva, ove fosse riuscita, ad aprire una situazione critica, cioè ad aggiungere danno al danno che già stiamo subendo» (9).

Anche Giolitti ha raccontato un episodio significativo che precedette l’uscita pubblica del documento: «In quei frangenti Giancarlo Pajetta convocò me e Aldo Natoli alle Botteghe Oscure perché voleva da noi notizie su quella lettera che, si diceva, un gruppo di intellettuali nostri amici stava preparando. Prese l’argomento molto alla larga. Ricordo che cominciò con la domanda, sorniona: “Che succede a Roma?”. Stavamo arrivando lentamente al dunque quando si spalancò la porta e vedemmo apparire Giorgio Amendola che rosso in volto, furioso, si rivolse urlando a Natoli e a me “Traditori! Avete sbagliato partito, dovevate iscrivervi al partito liberale”. Natoli che era sì un innovatore, ma non aveva niente a che spartire con la “lettera dei 101”, gridò contro Amendola: “Non hai nessun diritto di trattarmi così!” e uscì sbattendo la porta» (10).

Nella notte fra il 28 ed il 29 ottobre 1956 venne redatto il «Manifesto». Lucio Colletti ha così raccontato le fasi di stesura del testo: «Fui io a rivedere la bozza di quello che si chiamerà poi il “Manifesto dei 101”. Lo buttai giù in fretta, sul tavolo da cucina di casa Cafagna [a palazzo Doria, in via del Plebiscito]. Poi la versione finale fu elaborata in casa di Giuliana Bretoni» (11). Lì «c’era Natalino Spegno, Carlo Muscetta, Gaetano Trombatore e un gruppo di architetti, tra cui Aymonino» (12).

Secondo la ricostruzione di Giuliana D’Amelio «un dissenso si manifestò fra chi voleva senz’altro portare il documento a tutta la stampa; chi voleva riservarlo ancora una volta solo all’Unità; e chi voleva porre la condizione, più o meno ultimativa, che se l’organo del PCI avesse tardato a rendere pubblico quel documento, allora ci si sarebbe rivolti ad altri giornali» (13).

La posizione che prevalse fu sintetizzata in un poscritto al documento: «Si fa presente al Cc del Partito, con tutta la responsabilità che questo fatto comporta, che qualora non si avesse notizia al più presto che sull’Unità verrà pubblicato questo documento, i compagni firmatari saranno costretti a rivolgersi agli altri membri del Partito, alle sezioni, alle cellule, perché si verifichi egualmente quella larga pubblicità che è oggi divenuta indispensabile per una completa chiarezza di posizione».

Il mattino dopo le firme vengono per lo più raccolte da Giuliana Bertone, allora segretaria di redazione di Società, nella sede romana della casa editrice Einaudi dove c’era la redazione della rivista.

Nel pomeriggio del 29 il documento fu portato sia alla sede del Comitato centrale del PCI, sia all’Unità. Fu Colletti che, insieme ad Alberto Caracciolo, si recò alla sede dell’Unità in via IV novembre: «Fummo ricevuti da Pajetta con il quale avemmo una conversazione piuttosto animata. “Mancate di realismo”, ci disse, “il mondo è diviso in due blocchi… forse non sapevate che l’Estonia, la Lituania e la Lettonia sono occupate dai russi?”. In quel momento entrò un redattore dell’Unità con in mano un foglio dell’Ansa che riportava per intero il nostro documento. Cos’era accaduto?» (14).

Luciano Cafagna ha dichiarato, in un’intervista con l’autore di questo articolo, che lui e Muscetta erano d’accordo fin dall’inizio per dare una larga diffusione al documento. Secondo Cafagna (ed anche secondo lo stesso Colletti) (15) fu dunque Muscetta a portare alle agenzie il testo del documento. Probabilmente, però, l’iniziativa avvenne parallelamente a quella presa da Sergio Bertelli, che ha rivendicato la paternità del gesto: «Dopo aver scritto il “Manifesto” in casa di Giuliana Bertone (io scrivevo a macchina e accanto a me c’erano Carlo Muscetta e Lucio Colletti; abbiamo corretto, riveduto e modificato la lettera fino all’una di notte passata), facemmo il giuramento di non far trapelare la notizia al di fuori del partito, ma, come tutte le congiure… Come io e mio fratello uscimmo dalla riunione, filiamo all’Ansa e consegniamo il testo del “Manifesto”» (16). La possibilità di questa duplice fuga di notizie avvenuta in contemporanea è per altro confermata da Cafagna.

Sin dalla sera del 29 fu avviata la controffensiva del partito presso la federazione romana di S. Andrea della Valle «dove i firmatari del documento venivano chiamati, accusati, replicavano e si spiegavano. Era un modo di dimostrarsi tolleranti, di dare uno sfogo apparente al malcontento, che serviva ad isolare questi compagni da quelli delle sezioni e dalla base popolare, che nel frattempo veniva ripresa in pugno più saldamente e non di rado indirizzata contro il “tradimento” degli intellettuali» (17). Paolo Spriano - il giorno dopo la pubblicazione del documento e dopo essere stato convocato nella sede dell’Unità dove Ingrao e Giuliano Pajetta, fratello di Giancarlo, lo rimproverarono per aver aderito alla protesta (18) - scrisse una lettera a Togliatti sia per confermare la «fiducia nella direzione del partito e in lui personalmente», sia «per precisare» il suo «dissenso» (19).

La risposta di Togliatti è contenuta in una lettera datata 31 ottobre in cui il segretario del PCI - dopo aver ringraziato Spriano per la sua lettera e «per il contenuto e per lo spirito di partito che la pervade» - scrive: «Purtroppo, vi sono compagni che non comprendono come queste nostre posizioni, e quindi la linea da noi seguita, siano dettate dalla esperienza sicura della lotta di classe. Questi compagni avevano dunque bisogno, per convincersi, di leggere ciò che si legge oggi nei giornali, cioè che in Ungheria si è cominciato il pogrom anticomunista? Se questi compagni avessero saputo tenere i nervi a posto e non perdere la fiducia nel loro partito, avrebbero fatto meglio» (20).

Il 30 ottobre l’Unità pubblica una lettera firmata da Aymonino, Del Guercio, Bertone, Cafagna, Di Cagno, Malatesta, Martelli, Petri, Puccini, Romano, Socrate, Spriano, Vespignani e Vittoria. Si legge nella lettera: «Poche ore dopo che abbiamo apposto la nostra firma in calce [al “Manifesto dei 101”], vediamo che un’agenzia borghese di informazione è in possesso del testo della dichiarazione. Questo fatto indica che chi ha fornito il documento a questa fonte ha sorpreso la nostra buona fede. L’episodio costituisce un’amara esperienza per coloro, come i sottoscritti, che tengono al loro onore di militanti comunisti e all’unità del Partito, al quale sono legati attraverso la lotta che nelle loro file hanno combattuto per la libertà e la democrazia e che sono fermamente convinti di poter rafforzare e rinnovare nell’ambito della sua democrazia interna». Analoghe lettere vennero pubblicate sempre dall’Unità nei giorni successivi. Scrive ad esempio Gaspare Campagna: «Mi accorgo ora che i sospetti che io ebbi, nel corso della discussione, di una certa acre irrequietezza in taluni giovani compagni non erano infondati e assai mi duole che sia stata carpita la buona fede mia e di altri compagni, quali Natalino Sapegno e Gaetano Trombatore - miei vecchi amici - in compagnia dei quali, io che non sto a Roma e nulla sapevo, mi ero recato alla riunione» (21). Quasi tutti i firmatari condannarono dunque l’utilizzo del documento in un ambito esterno rispetto a quello del dibattito pre-congressuale e dei «nostri organi di stampa» (una lettera con oltre sessanta firme viene pubblicata sull’Unità il 3 novembre sotto il titolo «Isolato il tentativo di spostare il dibattito sul terreno frazionistico»).

Peraltro il «Manifesto dei 101» non fu mai pubblicato sull’Unità. Nel corso della direzione del 30 ottobre Ingrao e Berlinguer presero posizione a favore della pubblicazione, mentre Giancarlo Pajetta e Togliatti furono contrari.

Rispetto alla possibilità che iniziative come quella dei «101» potessero registrare un consenso di massa all’interno del partito, Paolo Spriano ha dichiarato: «La verità - che poi si tenderà a dimenticare, di quell’indimenticabile anno - è che la base di classe del PCI, il suo fondo popolare reagirà […] in modo quasi diametralmente opposto a quello degli intellettuali della sinistra, nel loro complesso; in modo opposto a come questi ultimi ritengono debbano reagire gli operai comunisti. Si avrà un arroccamento intorno a Togliatti e al gruppo dirigente. Il clamore che i giornali borghesi fanno aiuterà a stringere le fila. Troppo repentinamente gli avversari erano diventati amici degli operai, esaltatori dei “consigli” nelle democrazie popolari, dopo averli avversati in patria» (22).

Eppure iniziative analoghe a quella di Roma ci furono in altre città come Torino, Pisa, Mantova, Perugia, sebbene mancò qualsiasi forma di coordinamento.

Il 26 ottobre, a Torino, la cellula aziendale dei dipendenti della casa editrice Einaudi approvò un ordine del giorno i cui si leggeva: «I compagni della cellula “Giame Pintor”, di fronte alle drammatiche notizie della Polonia e dell’Ungheria esprimono la convinzione che moti popolari di tale ampiezza non possano essere d’ispirazione di forze estranee alle classi lavoratrici, ma nascono da un profondo disagio del popolo per lo snaturamento degli ideali e dei fini della rivoluzione e per la colpevole lentezza con cui i partiti comunisti di quei Paesi, pur essendo ormai chiari gli errori commessi, hanno proceduto sulla via di un sincero e profondo rinnovamento del Partito e del Paese. Respingono pertanto l’interpretazione calunniosa che fu data ieri ai fatti di Poznan´ e quella ambigua e deformante che si continua a dare oggi sull’Unità ai tragici fatti di Budapest» (23).

A Pisa venne approvato un documento contenente la seguente mozione: «I compagni studenti e universitari, i compagni intellettuali e della FGCI riuniti i giorni 26 e 27 ottobre ritengono necessario porre l’attenzione del Partito e del movimento operaio internazionale anche sul fatto che non è dissociabile la responsabilità del gruppo dirigente del Partito comunista ungherese da quelle dell’attuale gruppo dirigente del PCUS. La lentezza, le esitazioni che esso ha manifestato dopo il XX Congresso ed in particolare dopo i fatti di Poznan´, la tendenza che esso ha dimostrato a non escludere la possibilità di un intervento armato delle truppe dell’URSS, sono sintomi di un atteggiamento politico poco coraggioso, che fa correre ai dirigenti sovietici il pericolo di rimanere superati dagli avvenimenti. Del resto una prova di queste esitazioni e di questa paura ad affrontare con decisione tutte le conseguenze di democratizzazione è data dalla volontà di condurre ancora la discussione politica all’interno del paese e sul piano internazionale entro gruppi ristretti e non in forme accessibili chiaramente all’opinione pubblica. Per questo si ritiene necessario invitare con forza la direzione del PCI ad assumere un atteggiamento più chiaramente autonomo e critico nei confronti della politica condotta dal gruppo dirigente del PCUS in questi ultimi mesi» (24).

A Perugia fu invece preparato un manifesto murale, recante in calce la firma «gli studenti comunisti», che così si apriva: «Colleghi, compagni e cittadini! I tragici avvenimenti che hanno insanguinato la nobile repubblica ungherese feriscono in primo luogo noi, studenti militanti nel PCI, nel profondo dei nostri sentimenti. Noi siamo convinti che in Ungheria sia accaduto qualche cosa di identico ai fatti di Poznan´: non un movimento controrivoluzionario, cioè, ma una rivolta contro la tirannide e la burocrazia. Gli errori e i crimini di una parte della classe dirigente hanno provocato una tale lacerazione in seno al popolo ungherese, da costringerlo ad affrontare ancora una volta la lotta per realizzare due rivendicazioni tradizionali della classe operaia, degli studenti e dei lavoratori tutti: la democrazia nel socialismo e l’indipendenza nazionale» (25).

Sandro Curzi ha così ricostruito, intervistato da Adriano Ardovino, il dissenso maturato in quei giorni in seno alla FGCI: «Noi giovani comunisti italiani, che proprio in quell’anno lavoravamo alla preparazione di un nostro giornale, uscimmo, per l’incalzare degli eventi, con il primo numero di Nuova generazione, anticipando la data stabilita, interamente dedicato ai fatti d’Ungheria, di Polonia e dell’Egitto». «Quel numero uno allora suscitò scandalo e molte federazioni si rifiutarono di diffonderlo». Eppure la posizione assunta dalla rivista era più sfumata rispetto a quella dei 101: «Nuova generazione non definiva la situazione ungherese né una rivoluzione (tesi dei 101) né una controrivoluzione (tesi della direzione del PCI) ma una tragedia. Nell’editoriale scritto dal giovanissimo Achille Occhetto si leggeva: “All’insurrezione di Budapest partecipa una grande parte del proletariato. È un fatto”». «Sempre quel primo numero», ricorda Curzi, «pubblicava una serie di documenti votati da federazioni e circoli della gioventù comunista italiana, che apertamente dissentivano dalla posizione ufficiale del PCI di giustificazione dell’intervento sovietico».

«Voglio però ricordare», aggiunge Curzi, «e non certo per coprire la responsabilità di Togliatti, ma per rispetto della storia, che le critiche di revisionismo sollevate contro la posizione autonoma assunta dal nostro giornale furono respinte personalmente proprio da Togliatti. Infatti alla richiesta avanzata da alcuni compagni della segreteria del partito (Giorgio Amendola e Giancarlo Pajetta) di provvedimenti disciplinari nei nostri confronti, Togliatti non dette risposta. Nuova generazione proseguì nel suo lavoro».

Estremamente critica era la situazione anche alla sede dell’edizione milanese dell’Unità. L’allora direttore Davide Lajolo ha così raccontato la sera del primo intervento sovietico: «Arrivarono decine di telegrammi dalle federazioni lombarde in rivolta. Vennero in redazione Rossana Rossanda, Giangiacomo Feltrinelli e vari altri. Portavano un comunicato contro l’Unione Sovietica e volevano imporne la pubblicazione. Feltrinelli alzò anche un po’ la voce. Li mandai via, e nello stesso modo mi comportai anche con Achille Occhetto che, con un gruppo di giovani, mi portò un altro comunicato contro l’URSS» (26).

Achille Occhetto era stato appena eletto segretario del circolo universitario milanese: «L’indimenticabile e tragico ’56», racconta Occhetto (intervista rilasciata ad Adriano Ardovino), «fu caratterizzato da una formidabile tensione contraddittoria fra diversi sentimenti. Per la prima volta si espresse con una certa irruenza il pensiero critico di una generazione, un pensiero critico non più rivolto solo verso gli avversari, ma anche nei confronti della propria parte politica.

Del resto ricordo benissimo l’alternarsi delle notizie, il sacrificio dei rivoltosi, la brutalità di quello che veniva chiamato il “terrore bianco”: tutto ciò contribuiva a creare questa tensione contraddittoria di sentimenti contrapposti. Con questo stato d’animo stilammo il documento che portai a Lajolo, ma che non fu mai pubblicato. In quei giorni noi stavamo a difendere la sede della federazione milanese del partito. C’era una canea fascista: ci tiravano le pietre e noi gliele rilanciavamo indietro dalla grande scalinata che c’era davanti alla sede della federazione. Mi ricordo che combattevo questa battaglia con le lacrime agli occhi e il groppo in gola; fianco a fianco degli stalinisti; insultando gli stalinisti, ma nello steso tempo combattendo con loro. Li insultavo perchè in fondo sentivo già allora che c’era qualche cosa che stava sporcando l’ideale socialista e che quindi c’era una responsabilità storica antisocialista nello stalinismo. Era la prima volta che sentivo che non bisognava accettare il ricatto unitario. In quel momento non c’è dubbio che il gruppo dirigente del PCI invocò la parola “unità” per nascondere la verità. Per questo motivo sentivamo certamente il dovere di non indietreggiare dinnanzi alla destra, ma cominciammo a rifiutarci di utilizzare l’alibi del “terrore bianco” per giustificare coloro che avevano infangato gli ideali della sinistra. E così nacque l’articolo per Nuova generazione».

Sempre a Milano, presso la Casa della cultura, si svolse nei giorni successivi al secondo intervento sovietico un dibattito fra intellettuali organizzato da Mario Alicata. Così Rossana Rossanda ha ricordato quella serata: «Potevano essere le undici e mezza di sera. Tornavo da una riunione di sezione. Per raggiungere la sala bisognava scendere alcuni gradini: erano ingombri di gente che ascoltava. Fui colpita, nell’entrare, da una frase di Alicata: “… perché in questo momento l’esercito sovietico sta difendendo l’indipendenza dell’Ungheria”. Erano parole da far digrignare i denti, specie a chi come noi attraversava giornate angosciose, tra compagni sdegnati che invadevano la federazione e la stessa Casa della cultura, persone di ogni tipo che venivano ad insultarci, intellettuali che ci facevano la morale» (27).

Nella direzione del PCI del 30 ottobre si fa riferimento anche alle contestazioni provenienti da Modena, Piacenza, Pavia, Brescia, Padova, Venezia. La Camera del lavoro di Livorno proclamò uno sciopero di 15 minuti di solidarietà agli insorti ungheresi. Sebbene Secchia - sempre nella medesima riunione della direzione - dichiarò che «i compagni delle fabbriche non scrivono ordini del giorno ma vengono a difendere le sedi del partito, mentre gli studenti comunisti arrivano dopo a presentarci mozioni e proteste», molto frequenti furono le espressioni tipo quella di Pellegrini, secondo il quale «alla base vi è amarezza e sconforto» o di Colombi, che evidenziò un «turbamento grave nel partito».

Giorgio Amendola ha raccontato di un comizio che tenne la sera del 4 novembre a Torino, nel sotterraneo di piazza San Carlo «gremitissimo di operai». Amendola, alla vigilia del secondo intervento sovietico, disse di augurarsi che l’URSS avrebbe impedito il trionfo della «controrivoluzione» fornendo appoggio «anche militare» ai compagni ungheresi: «Ci fu un enorme, interminabile applauso. Ci furono anche molti dissensi. Mi ricordo che quando uscii, tra i compagni che mi applaudivano, incontrai il compagno e mio amico Italo Calvino, che mi espresse invece il suo dissenso gridando: “Viva Gomul´ka, Viva Gomul´ka!”». Amendola e Calvino si ritrovarono, poche ore dopo quel comizio, a casa di Luciano Barca, direttore dell’Unità torinese, dove cominciarono ad arrivare le notizie del secondo intervento sovietico. «Fra una telefonata e l’altra», ha raccontato Calvino, «continuavamo a discutere. Per anticiparmi quale sarebbe stato l’impegno del PCI nell’immediato futuro e i modi in cui a suo giudizio doveva affrontarli, Amendola faceva ricorso a considerazioni di metodo. “Guarda la Chiesa cattolica”, diceva. “Se ha resistito così a lungo è perché ha saputo graduare la propria evoluzione. Ha accolto i cambiamenti, ma poco per volta”. Il riferimento ai tempi millenari della Chiesa, in quel momento, accrebbe il mio scoraggiamento. Sentii cadermi le braccia» (28).

A Roma, nel corso del dibattito precongressuale, le posizioni maturate in ambiente universitario si trovavano in maggioranza in varie sezioni di quartiere (Mazzini, Esquilino, Campo Marzio, Monteverde Nuovo) ed erano fatte proprie da gruppi consistenti in altre (Macao, Italia, Salario, Ludovisi, Centocelle, Flaminio, Portonaccio, Appio Nuovo) (29).

Significativa è la testimonianza (intervista rilasciata all’autore di questo articolo) di uno dei firmatari del «Manifesto dei 101», Umberto Coldagelli, che allora era ancora studente universitario a Roma e si sarebbe laureato di lì a poco insieme ai suoi intimi amici Gaspare De Caro, Mario Tronti e Alberto Asor Rosa: «Io ero iscritto alla sezione San Saba (se non ricordo male fin dal 1953-54). Il campionario sociologico della mia sezione andava dai ferrovieri al Lumpenproletariat delle piccole borgate. Durante la discussione in vista dell’VIII Congresso io portavo, oltre alle mie riflessioni personali, anche - indirettamente - le istanze elaborate all’interno della sezione universitaria. E devo dire che ho trovato nel nucleo dirigente giovane un’adesione convinta, anche se molto sofferta. Ricordo che il confronto fu molto vivace: ero riuscito a portare in sezione Pietro Ingrao - che poi diventerà mio amico - e a farlo dibattere con Lucio Libertini. Quando si arrivò al congresso di sezione fu approvata una mozione che esprimeva tutta la nostra angoscia per quello che stava accadendo e tutte le nostre critiche su come la direzione del partito aveva gestito questo passaggio catastrofico. Sulla base di questa mozione io sono stato eletto segretario della sezione. E sono stato designato come delegato al congresso provinciale. Ma il compagno della federazione che era venuto al nostro congresso - francamente non ne ricordo il nome - aveva debitamente espresso la sua contrarietà alla mozione e successivamente la federazione ha praticamente considerato come “non avvenuta” l’elezione del nuovo comitato direttivo e quindi anche del segretario. Io ho reagito senza clamore, semplicemente non rinnovando la tessera dell’anno successivo.

Per quanto riguarda ciò che posso valutare alla luce della mia esperienza, il partito avrebbe potuto assumere una posizione meno rigida e trovare attorno ad essa un consenso maggioritario. La discriminante rispetto ai fermenti che andavano crescendo, almeno nella mia realtà, era di natura anagrafica piuttosto che di natura sociale, “di classe”. Erano i vecchi compagni della sezione ad essere contrari alla mozione, ma i giovani della sezione erano artigiani, operai, molti dei quali impegnati nell’industria edilizia. Forse un’altra politica era possibile».

MicroMega 9/2006

|

Renzo Foa Il Manifesto dei 101: l'errore capitale |

[non condividiamo varie argomentazioni del libro, che tuttavia ci pare un contributo molto interessante]

prefazione a: Valentina Melladò, Il fallimento dei "101". Il PCI, l'Ungheria e gli intellettuali italiani, Liberal edizioni, 2006

Nel 1956, 101 intellettuali comunisti si dissociarono dal sostegno dato da Togliatti all’intervento sovietico a Budapest e solidarizzarono con la rivoluzione ungherese per non stare «dalla parte sbagliata». Fu un gesto di rivolta culturale e politica contro una delle scelte che hanno bloccato l’evoluzione della sinistra italiana. Cinquant’anni dopo Valentina Meliadò ricostruisce, attraverso testimonianze dirette, le passioni, le speranze e le idee dei protagonisti di quell’atto di rottura. Alcuni di essi scelsero un impegno liberale, altri continuarono la loro militanza nel PCI, altri si spostarono ancora più a sinistra. Il libro comprende una franca e irriverente rievocazione di quella stagione fatta da Lucio Colletti, che parlò con l’autrice poco prima della morte.

Questo libro di Valentina Meliadò è un’indagine su un episodio importante nella storia della sinistra italiana: il Manifesto dei 101, cioè il pronunciamento di intellettuali militanti del PCI, che contestarono l’appoggio incondizionato dato dal loro partito all’intervento sovietico in Ungheria. I tormenti e le certezze dell’«indimenticabile 1956» sono un argomento già ampiamente esplorato. Da tempo sono noti i verbali delle discussioni avvenute ai vertici del Partito comunista, così come sono conosciuti i carteggi dell’epoca tra Botteghe Oscure e il Cremlino. C’è poi un’abbondante memorialistica, con la spiegazione e il riconoscimento dell’errore compiuto nel non aver capito la natura della rivolta di Budapest. Nel complesso, il giudizio storico è ormai consolidato: Palmiro Togliatti - già dubbioso, anzi ostile per il modo in cui Chruscev aveva impostato la destalinizzazione - restò dalla parte sbagliata della barricata, non compì una scelta analoga a quella di Pietro Nenni, che affrancò il PSI dal filo-sovietismo e contribuì in modo determinante a conservare l’«anomalia italiana» di una sinistra incapace, nella sua componente più importante, di assumere i valori delle socialdemocrazie occidentali.

In questo lavoro ci sono però due novità. La prima è il metodo con cui viene ricostruito il dissenso esploso con il Manifesto dei 101: raccogliendo, anche se a quasi mezzo secolo di distanza dai fatti, le testimonianze dirette dei protagonisti, si propone uno straordinario spaccato su ciò che fu il dibattito politico e culturale in Italia, cioè la battaglia delle idee, anche nell’era definita «delle ideologie», che oggi viene troppo facilmente ridotta a un conflitto militarizzato e senza sfumature. Mentre fu il contrario. La seconda novità è più sostanziosa perché propone un giudizio molto impegnativo: la crisi che il PCI attraversò nel 1956 (e che superò abbastanza rapidamente) non ebbe un epilogo socialdemocratico perché tranne poche eccezioni - penso ad Antonio Giolitti, Eugenio Reale, Luciano Cafagna, Piero Melograni, Carlo Ripa di Meana, Sergio Bertelli e pochi altri - la critica antiburocratica, il rifiuto dello stalinismo e le spinte libertarie espresse in quel momento contribuirono in realtà a formare i presupposti di quell’area culturale da cui, nel decennio successivo, soprattutto grazie alla rottura del 1968, prese forma ciò che è stato a sinistra del PCI. Lo sbocco non fu alla destra del togliattismo.

Valentina Meliadò, una giovane storica, indaga proprio su questo fenomeno, lo spiega e lo fa raccontare a tanti firmatari del Manifesto dei 101. Ci fa anche leggere una straordinaria e iconoclastica testimonianza inedita di Lucio Colletti. Queste pagine ci dicono che non fu solo il legame di ferro con Mosca, ma furono soprattutto l’anticapitalismo e l’utopia, la teoria del socialismo, sia pur tradotte nella chiave della «via italiana», a condizionare l’evoluzione del più forte Pc occidentale e a preservare quell’«anomalia», di cui si continua ancora a pagare il prezzo.

Ci si è chiesti tante volte cosa sarebbe accaduto se, nell’autunno del ‘56, Togliatti avesse condiviso il rifiuto di Giuseppe Di Vittorio, se avesse criticato la scelta di Chruscev e se il Manifesto dei 101 si fosse tradotto in uno strappo dell’intero PCI. Molto spesso si è giunti alla conclusione che sarebbe cambiata la storia italiana e che quella fu la grande occasione persa. Più convincenti sono invece i dubbi, anche alla luce della storia successiva. Dodici anni dopo, nell’agosto del 1968, Botteghe Oscure, con Luigi Longo segretario, formulò di fronte all’intervento militare sovietico a Praga quelle critiche che erano mancate nel 1956. Difese il «comunismo riformatore» di Dubcek, capì i pericoli della restaurazione brezneviana. Passarono altri undici anni e il PCI, con Enrico Berlinguer segretario, contestò con giudizi ancora più duri l’invasione dell’Afghanistan, avvertì la deriva imperiale e la sostanziale divaricazione fra gli orizzonti del comunismo italiano e le visioni del PCUS. Per non parlare poi della lunga crisi polacca, l’inizio della fine del blocco dell’Est, quando proprio Berlinguer, dopo la prova di forza contro Solidarnosc, giudicò esaurita «la spinta propulsiva» iniziata con la rivoluzione di Lenin.

Ebbene, non cambiò nulla. In nessuno di questi passaggi si pensò davvero, all’interno del più forte partito comunista dell’Occidente, che fosse giunta l’ora di una svolta profonda, destinata a rimettere in discussione il proprio dna. Non si verificò neppure un avvicinamento strategico tra il PCI e il PSI. Ci si può dunque chiedere se «l’anomalia» e la sua indistruttibilità dipendano davvero solo dal «mito sovietico» e dall’incompiutezza - dopo quello mancato nel 1956 - degli strappi successivamente attuati con Mosca o, invece, se non derivino sostanzialmente da fattori non riducibili al «rapporto di ferro con l’URSS». In primo luogo dalla fisionomia del partito rifondato da Togliatti nel 1945, dal suo insediamento sociale, dalla sua cultura e da un tratto identitario costituito dall’anticapitalismo nel nome dell’egualitarismo sociale e dall’antioccidentalismo. L’indagine contenuta in queste pagine, per quanto concentrata sul 1956, induce proprio a pensare che il problema fosse aperto in Italia piuttosto che in Unione Sovietica. Il PCI, pur occupando anche lo spazio elettorale che altrove sarebbe andato a una forza socialista o socialdemocratica, non fu mai un partito assimilabile alla socialdemocrazia e non si pose il problema di esserlo.

Gli storici del comunismo italiano hanno concentrato la loro attenzione prevalentemente sulla «dipendenza da Mosca». Dopo il crollo dell’URSS, l’apertura degli archivi sovietici (poi richiusi) ha consentito un’opera di revisione di alcuni miti, costruiti nel dopoguerra. Le ricerche di Victor Zaslavsky hanno confermato, ad esempio, che «la svolta di Salerno» non fu affatto un atto di autonomia, ma una scelta strategica definita fra Stalin, Dimitrov e Togliatti. Per non parlare delle altre voci, a cominciare dai finanziamenti che provenivano dall’Est. In modo speculare gli archivi del PCI hanno mostrato - lo testimoniano i lavori di Silvio Pons - che la consultazione politica e diplomatica fra la leadership di Botteghe Oscure e il PCUS fu sempre intensa, anche nelle fasi di tensione o nel periodo del «lavorio» per mettere in difficoltà le scelte di Berlinguer. In altre parole - questo è un giudizio incontestabile - il cordone ombelicale non venne mai tagliato. E quando lo fu, penso alla crisi polacca del 1981, si manifestò quasi subito l’irresistibile tentazione a ricucirlo. Basti pensare all’idillio con Gorbaciov. Ma è sufficiente questa chiave per spiegare l’«anomalia italiana»? Oppure l’italo-comunismo è stato un fenomeno assai più complesso, sul quale hanno pesato diversi fattori? L’impedimento all’affermazione di una forte socialdemocrazia, come in Germania, o alla nascita di un movimento neo-socialista, come quello mitterrandiano in Francia, va forse cercato soprattutto altrove. Ad esempio, nella tradizione prevalentemente massimalista, quando non rivoluzionaria, che ha segnato fin dall’inizio del Novecento una sinistra in cui il riformismo è stato debole e minoritario. Poi nell’egemonia - se ne è discusso molto - acquisita durante la Resistenza. E ancora nel forte insediamento sociale e culturale che il PCI riuscì a costruire fin dal ‘45 e poi a sviluppare in continuazione, sia nel lavoro salariato sia in ceti borghesi. Infine non si può ignorare il realismo politico togliattiano, cioè la famosa «doppiezza». L’impedimento all’affermazione di una forte socialdemocrazia nasce più dal «carattere italiano» del PCI e dalla traduzione del «mito sovietico» nell’ideologia temperata e corretta dagli scritti di Gramsci.

Il partito di Togliatti e Berlinguer ha saputo resistere a grandi traumi strutturali, come la rivoluzione ungherese o come l’intervento in Cecoslovacchia, così come ha potuto sopravvivere al crollo del Muro di Berlino e all’implosione dell’URSS, trasformandosi in post-comunismo, proprio in virtù di questa sua particolare conformazione. È riuscito perfino a evitare che l’anticomunismo diventasse maggioritario. In nessun altro Paese dell’Europa occidentale è rintracciabile una simile impresa.

Del resto, superata la prima fase della guerra fredda, a partire dalla stagione cruscheviana e via via anche lungo il periodo della restaurazione brezneviana, fu complicato e contraddittorio perfino il rapporto delle socialdemocrazie e delle forze di orientamento cattolico o conservatore con l’URSS e con gli altri Paesi comunisti. Né l’Ostpolitik di Brandt né il neutralismo di Olof Palme furono solo scelte diplomatiche. Il PCI, soprattutto nella stagione di Berlinguer, si trovò in buona compagnia.

Il 1956 ungherese non fu dunque un’«occasione persa» né da Togliatti né dalla classe dirigente che egli allevava e che poi avrebbe governato a lungo il PCI. Forse la storia dell’Europa - e in questo contesto quella della sinistra italiana - sarebbe cambiata se Chruscev avesse deciso di non soffocare la rivoluzione ungherese come invece fece, con il consenso delle leadership comuniste del mondo. Cioè se la destalinizzazione fosse stata condotta fino in fondo, sul piano ideologico e su quello geo-politico. Per il PCI fu semplicemente un errore, consonante con la sua natura e la sua storia, per di più un errore rapidamente e a lungo rimosso.

Alle Botteghe Oscure, solo nel 1986, cioè ben trent’anni dopo, venne affrontato il problema, nel clima creato dall’irruzione di Gorbaciov e dalla rinascita dell’illusione della riformabilità del comunismo. Venne affrontato quasi per caso e, direi, per merito dell’ostinazione di Federigo Argentieri, allora giovane studioso, che della riabilitazione della rivoluzione ungherese aveva fatto una ragione di vita. Si presentò all’Unità con un progetto molto impegnativo che capovolgeva completamente il vecchio e schematico giudizio: sul piano dell’interpretazione storica proponeva di leggere la rivolta non come una contro-rivoluzione restauratrice, ma come un sommovimento popolare, ne individuava realisticamente l’origine nell’intellettualità di sinistra e gli sviluppi nel rifiuto operaio dello stalinismo e giudicava il comportamento di Imre Nagy coerente con quello di un leader politico impegnato a difendere il suo Paese e la sua gente. Argentieri non incontrò dapprima una grande disponibilità, ma non si diede per vinto e insistette. Il risultato fu importante: per la prima volta all’interno del PCI, per quanto in modo tardivo, si riconosceva apertamente l’errore compiuto nel 1956.

A farlo, in un’impegnativa e tormentata intervista, fu Alessandro Natta, successore di Berlinguer alla segreteria. Natta era un uomo della vecchia guardia, un intellettuale ligure la cui carriera era iniziata proprio con Togliatti; incontrò una grande difficoltà ad affrontare un passaggio del passato che suonava come una dura critica non solo a se stesso, ma anche ad altri; capì certamente l’utilità politica immediata del gesto che gli venne chiesto di compiere; probabilmente pesò su di lui, che era un galantuomo, soprattutto la necessità di concedere, per quanto valeva dopo tanto tempo, un risarcimento alle vittime dell’errore; e parlò di Nagy con parole dal significato opposto a quelle usate nel ‘56 e nel ‘58, quando venne giustiziato. E contribuì in prima persona a sciogliere un grumo storico. Credo che, in quel 1986, il PCI avrebbe potuto tranquillamente evitare di fare quei conti. Nessuno li chiedeva e gli strappi berlingueriani avevano avuto il valore di un’amnistia. Oltretutto, Janos Kadar era ancora un interlocutore privilegiato dei leader occidentali, il suo mite regime non rappresentava certo un problema politico, se non altro rispetto all’acutezza della crisi polacca, che si trascinava, e alla durezza con cui era governata la Cecoslovacchia. Solo più tardi, tra il 1988 e il 1989, ci furono a Parigi e a Budapest le cerimonie pubbliche per ricordare il primo ministro del ‘56. Quello di Natta non fu quindi uno strappo politico, ma una sofferta riflessione anche autobiografica, un gesto isolato rispetto al comportamento abituale dei leader politici, per i quali di norma gli errori sono sempre commessi da altri.

Con quell’iniziativa, Argentieri dette anche voce a un uomo straordinario, a Miklos Vasarhelyi, che di Nagy era stato il più stretto collaboratore e che aveva per questo patito a lungo il carcere e l’«esilio interno». Per personaggi come lui, costretti al silenzio in patria, penso ai cecoslovacchi e ai polacchi, parlare attraverso l’Unità aveva il sapore della rivincita e suonava come un risarcimento morale. Il suo racconto fu la testimonianza più significativa su una rivoluzione incompresa proprio da chi avrebbe dovuto comprenderla. Oltretutto, Vasarhelyi era rimasto un uomo di sinistra, dopo il ‘56, dopo il processo, dopo la sua lunga esclusione, dopo l’essere stato trattato da «nemico». Anch’egli rientrava in quella scuola che per semplicità possiamo definire del «comunismo riformatore» e a cui apparteneva anche il PCI. Nella storia, i «comunisti riformatori» hanno incontrato il destino di una doppia sconfitta, in quanto comunisti e in quanto riformatori.

Ecco, la ricerca di Valentina Meliadò, la sua indagine sul Manifesto dei 101 pone proprio questi problemi ormai lontani: il 1956 ungherese fu una tragedia che si consumò in gran parte all’interno dei recinti della sinistra e del comunismo nelle sue diverse varianti. Lo fu a Budapest, dove venne pagato il prezzo più alto. Lo fu a Mosca dove si avvertì il primo contraccolpo al 20° congresso del PCUS. Lo fu in Italia dove lo sbocco del dissenso rispetto alla posizione ufficiale del PCI avvenne essenzialmente a sinistra del togliattismo e dove il revisionismo di Nenni non portò alla nascita di una sinistra socialdemocratica egemone. Fu comunque una tragedia rapidamente metabolizzata nello status quo mondiale. E fu uno dei simboli della debolezza del Novecento europeo.

|

Antonio Giolitti intervento all'VIII Congresso del PCI (1956) |

Per comprendere i gravi avvenimenti e i complessi problemi che si manifestano nel mondo capitalista e nel mondo socialista, dobbiamo risalire - come ci insegna Marx - ai fattori di ordine strutturale. Le nuove tecniche della produzione e della organizzazione del lavoro, del controllo e della pianificazione economica, hanno aperto problemi nuovi nel seno stesso delle contraddizioni del capitalismo, modificandone le forme e i modi di sviluppo; contraddizioni imprevedute si sono rivelate nel modo di produzione della società socialista. Nel nostro paese le contraddizioni del capitalismo si presentano, per questi nuovi aspetti, acuite ed esasperate perché, agli sviluppi della tecnica in alcuni settori e in alcune zone, si accompagna il permanere e anzi l’aggravarsi di croniche arretratezze. Si accentuano così gli squilibri, caratteristici nel nostro paese, tra Nord e Sud e tra città e campagna. Ma la tendenza che ne deriva è comune, e comuni le conseguenze politiche: il contrasto tra forze produttive e rapporti di produzione pone sempre più imperiosamente l’esigenza delle riforme di struttura. L’avvertiamo anche noi nella provincia di Cuneo, che non è certo all’avanguardia del progresso tecnico. Le grandi lotte contadine che hanno agitato e continueranno ad agitare le nostre campagne puntano sì su alcuni obiettivi limitati di carattere rivendicativo, ma esse implicano - e spesso indicano anche esplicitamente - problemi di trasformazione sociale e quindi anche il problema del potere. I contadini del Cuneese hanno capito che solo un governo democratico delle classi lavoratrici potrà veramente risolvere i loro problemi. Di qui la piattaforma unitaria e la partecipazione di massa a quelle lotte; di qui il contributo concreto che esse recano alla politica della via italiana al socialismo.

Noi, che vogliamo elaborare e percorrere la via italiana al socialismo, dobbiamo partire appunto dai problemi di fondo, dalle strutture, dal processo produttivo e dalle forze sociali che in questi problemi sono più direttamente impegnate. Come scriveva Gramsci sull’Ordine Nuovo, «Se non si gettano le basi del processo rivoluzionario nell’intimità della vita produttiva, la rivoluzione rimarrà uno sterile appello alla volontà, un mito nebuloso, una morgana fallace: e il caos, il disordine, la disoccupazione, la fame inghiottiranno e stritoleranno le migliori energie proletarie». L’azione al livello delle strutture, nell’intimo del processo produttivo, è indispensabile e direi quasi pregiudiziale per la costruzione del socialismo col metodo democratico e nelle forme adeguate alle nostre caratteristiche nazionali. Laddove si è avuta la conquista violenta del potere da parte della classe operaia, il problema si è posto in termini capovolti, giacché si trattava di colmare un enorme vuoto esistente sotto il potere politico, cioè creare al livello delle strutture nel processo produttivo la capacità ed il potere di direzione della classe operaia, fondati sull’effettivo dominio delle forze produttive e dei rapporti di produzione, e non solo sui fattori volontaristici e coercitivi. Nell’Unione Sovietica ciò venne sostanzialmente realizzato attraverso una nuova e più avanzata forma di democrazia articolata nei soviet e con forme di democrazia diretta nei luoghi di produzione. Così il sistema socialista conservò la sua natura democratica ed il consenso popolare, nonostante le violazioni della legalità ed i metodi tirannici dell’esercizio del potere, superò vittoriosamente il collaudo decisivo della guerra, e seppe poi trovare in se stesso la capacità di correggere e superare gli errori. Nelle democrazie popolari, il processo di costruzione democratica della società socialista venne interrotto al suo inizio, ed in alcuni casi venne sopraffatto dall’involuzione burocratica del potere statale.

Diversa è la strada che dobbiamo percorrere noi, nell’epoca della coesistenza e delle vie nazionali al socialismo. È vero che il processo di distensione non è irreversibile come i fatti ci hanno dimostrato, ma la prospettiva della coesistenza dev’essere quella nella quale e per la quale noi operiamo. Allora le vie percorse dall’URSS e dalle democrazie popolari sono per noi esperienze da valutare criticamente, non modelli da imitare (nel programma, invece, si parla ancora dell’Unione Sovietica come di un «modello»). Per noi, la funzione dirigente della classe operaia deve esercitarsi innanzitutto nel processo produttivo, e di qui conquistare il potere politico. Quindi, elemento essenziale è quello che Gramsci chiamava la coscienza che l’operaio ha di se stesso come produttore.

Ciò significa che non si può costruire il socialismo senza la partecipazione attiva e consapevole della classe operaia e delle altre classi lavoratrici che operano nel processo produttivo. Vale a dire, non si può costruire il socialismo senza le essenziali libertà democratiche: tutt’al più si possono creare le premesse economico-giuridiche del socialismo (nazionalizzazione dell’industria, legge agraria eccetera).

La società socialista, nel suo stesso farsi, elabora ed applica nuove e più avanzate forme di democrazia - anche diretta - specie per quanto riguarda la partecipazione dei lavoratori alla direzione dell’attività produttiva. Ma essa fa anche proprie le libertà formali dei regimi borghesi, riempiendole di quel contenuto concreto e universale che esse possono avere, solo quando non sono limitate e falsate dall’esistenza di privilegi di classe. Perciò noi oggi possiamo e dobbiamo proclamare, senza riserve e senza doppiezze, che le libertà democratiche, anche nelle loro forme istituzionali di divisione dei poteri, di garanzie formali, di rappresentanza parlamentare, non sono «borghesi» ma sono elemento indispensabile per costruire la società socialista nel nostro paese. Questo, a mio avviso, bisogna dire, e non soltanto che noi oggi vediamo la possibilità di arrivare al socialismo attraverso la democrazia e la Costituzione. È vero, come ha detto il compagno Togliatti, che ciò non comporta affatto una revisione dei nostri principî; credo tuttavia che ciò imponga un riesame, alla luce dei principî marxisti e dell’esperienza storica, della teoria leninista della conquista del potere.

Ma anche la più solenne nostra dichiarazione sul valore permanente delle libertà democratiche è parola vana se continuiamo a scrivere nel nostro programma e nelle nostre tesi che gli errori e i delitti denunciati al XX congresso non hanno intaccato la permanente sostanza democratica del potere socialista (dico potere, non sistema), e se definiamo legittimo, democratico e socialista un governo come quello contro il quale è insorto il popolo di Budapest il 23 ottobre. Ecco dei casi di doppiezza che bisogna condannare ed eliminare. Non che la violenza resti così esclusa dalla storia: ma proprio perché non si può escludere che la violenza della reazione obblighi la classe operaia a rispondere con la violenza, noi dobbiamo garantire (garantire a noi stessi e al popolo, non a coloro che con arrogante malafede ci chiedono delle garanzie) che anche in quel caso il regime socialista si fonderà e svilupperà su basi democratiche. La maggior garanzia consiste nel fatto di portare la democrazia dentro di noi. Perciò io credo necessaria non una revisione ma una giusta interpretazione e applicazione del centralismo democratico, il quale, come ha scritto Gramsci, «offre una formula elastica, che si presta a molte incarnazioni; essa vive in quanto è interpretata e adattata continuamente alle necessità». Io penso che il centralismo democratico deve essere concepito e applicato in modo che, mentre viene assicurata la rigorosa osservanza delle direttive deliberate dalla maggioranza, sul piano dell’esecuzione, si mantiene aperto il dibattito delle opinioni e delle idee, che è condizione indispensabile di una vera democrazia. Solo così si assicura una unità reale del partito. Il giudizio, la convinzione, non possono venire imposti per disciplina: occorre la persuasione, attraverso il dibattito, il confronto aperto e leale delle opinioni diverse.

L’unità del partito non si difende aiutandolo ad andare su una strada che si giudica sbagliata. Se si è convinti che viene commesso un errore si ha il dovere di dirlo e di battersi per correggerlo, proprio per difendere il partito e gli interessi della classe operaia. In Ungheria e in Polonia hanno difeso il partito non i compagni che per una mal intesa disciplina hanno taciuto, ma quelli che hanno criticato. Se Gomulka non avesse mantenuta ferma la sua posizione di dissenso, forse in Polonia le cose sarebbero andate come in Ungheria. Molte volte il gioco dell’avversario lo fa chi tace. Ma tutti i buoni propositi di realizzare una vera democrazia nel partito vengono smentiti e vanificati quando un compagno che critica viene accusato di tradimento, diventa un agente del nemico, come è stato fatto anche negli ultimi tempi. Ecco un altro esempio di doppiezza.

Gli stessi fattori di ordine strutturale che, come dicevo all’inizio, determinano questa profonda esigenza democratica, sono anche all’origine della spinta unitaria della classe operaia. I problemi nuovi aperti dal progresso tecnico nelle grandi fabbriche e parallelamente l’aggravarsi dei fenomeni di arretratezza (come abbiamo potuto sperimentare con le iniziative cosiddette di rinascita in provincia di Cuneo) spingono i lavoratori a cercare nell’unità, sindacale e politica, la forza per imporre le loro soluzioni. È di qui, in misura ben più determinante che non dall’episodio di Pralognan, che nasce il processo di unificazione socialista, che interessa tutte le forze di ispirazione socialista e quindi anche il nostro partito. Perciò non mi sembra giusto considerarci estranei a questo processo, e neppure giudicare senz’altro non attuale il problema del partito unico. Io credo anzi che la via italiana al socialismo avvicini questa prospettiva.

L’esigenza della via italiana al socialismo e di un partito della classe operaia capace di percorrerla fino in fondo senza esitazioni e senza remore non nasce dunque improvvisamente col XX congresso, come necessità di adeguarsi a una situazione nuova, ma deriva da motivi ben più profondi e permanenti. Ragione di più per raccogliere tutti gli insegnamenti e trarre tutte le conseguenze del XX congresso. È vero che non abbiamo aspettato questo per delineare e intraprendere la via italiana. Ma senza dubbio i rapporti tra i partiti comunisti prima del XX congresso e la concezione dello Stato guida hanno posto limiti sensibili a quella politica. La novità oggi consiste soprattutto in questo: che non esiste più il rischio di una rottura come prezzo da pagare per una piena autonomia di giudizio e di azione. A ciò potrà certo giovare l’istaurazione di rapporti bilaterali. Quel prezzo fu imposto a Tito sul piano internazionale e all’interno dei singoli partiti a coloro che dissentivano o anche soltanto dubitavano. Anche nel nostro partito: non c’è stato forse detto, all’epoca della condanna di Tito e poi ancora a proposito del processo Rajk, che quello era il modo di difendere la dottrina marxista-leninista e l’unità della classe operaia e che qualsiasi esitazione in questo campo doveva essere combattuta e sradicata senza pietà?

Qui si tocca la questione della corresponsabilità. Non abbiamo soltanto accettato senza critica certe teorie sbagliate e la esagerata esaltazione di un uomo, abbiamo anche partecipato all’applicazione di metodi errati; alcuni, e io tra questi, perché hanno taciuto quando dubitavano e dissentivano, altri perché hanno difeso e sostenuto quei metodi. Perciò deve essere chiaro che noi facciamo la più radicale autocritica di tali errori, denunciandoli e condannandoli anche come errori nostri, per la parte che ci spetta. Questo è necessario, se la correzione ha da essere completa, senza residui. Tanto più che alcuni di questi metodi errati devono avere radici ben profonde, se anche dopo il XX congresso sono tornati in vigore in relazione ai fatti di Ungheria: di nuovo abbiamo visto combattere e sradicare senza pietà le opinioni di quei compagni - e io sono fra costoro - che hanno manifestato dubbi e dissensi in merito alla definizione di controrivoluzione data della rivolta popolare del 23 ottobre e di «potere legittimo, democratico e socialista» data del governo ungherese di allora, quei compagni che hanno giudicato che l’intervento sovietico poteva giustificarsi in funzione della politica dei blocchi militari, ma non in base ai principî del socialismo. Quelle opinioni contrarie dovevano poi essere riconosciute valide o almeno legittime: ma intanto erano state soffocate ed era stata sconfessata la loro espressione più autorevole, la dichiarazione della CGIL.

Effettiva libertà di opinione e di discussione in seno al partito, nell’ambito del centralismo democratico; accettazione incondizionata delle libertà democratiche come elemento permanente della via italiana al socialismo; piena autonomia di giudizio e di azione nei rapporti con gli altri partiti su scala internazionale: queste a mio avviso le condizioni indispensabili per un effettivo rinnovamento. Si tratta di cambiare e correggere, non solo di continuare e migliorare; e cambiare anche gli uomini, che non si possono correggere. Solo così il PCI potrà essere - come scriveva Gramsci sull’Ordine Nuovo - il partito delle masse che vogliono liberarsi coi propri mezzi, autonomamente, dalla schiavitù politica e industriale attraverso l’organizzazione dell’economia sociale e non il partito che si serva delle masse per tentare imitazioni eroiche dei giacobini francesi. Solo così potremo partecipare come attori, anzi come protagonisti, al faticoso processo in cui oggi si trova impegnato il movimento operaio che cerca la sua unità sindacale e politica.

MicroMega 9/2006

![]()